Ajouter un extrait

Liste des extraits

L’avantage de la posture défensive est l’aboutissement de deux tendances lourdes, l’une technologique et l’autre opérationnelle, conduisant à l’accroissement marqué de la mortalité des guerres entre armées européennes. Le progrès technique a connu au cours de la seconde partie du xixe siècle une accélération sans précédent. De fait, si de Fontenoy (1745) à Waterloo (1815), ni l’armement ni la tactique des armées européennes n’ont connu de mutation fondamentale, les cent années suivantes amènent un changement total. Un individu âgé d’une soixantaine d’années en 1914 a assisté, depuis sa naissance, à l’invention et au développement du moteur à explosion, de la marine à vapeur, du chemin de fer, du moteur électrique, de la voiture, de l’avion, du sous-marin, de l’ampoule électrique, du télégraphe, du téléphone, etc. Le développement scientifique, technique, technologique et industriel s’applique aussi aux domaines de la guerre et aux armements, en particulier à partir des années 1880. Les progrès de la chimie des explosifs (explosifs brisants, poudre sans fumée, munitions à haute vélocité) se combinent à ceux de la métallurgie et de la mécanique de précision : ils ont permis le développement d’armements capables d’expédier de plus en plus loin, avec de plus en plus de précision et à une cadence de plus en plus rapide, des projectiles à la capacité de destruction accrue. Le développement global de l’industrie a conduit à produire ces armements en quantités de plus en plus importantes. Cette évolution aboutira à l’intensification de la puissance de feu des belligérants jusqu’à rendre difficile le maintien des troupes sur le champ de bataille et à vider celui-ci de toute présence humaine visible.

Afficher en entierLa lecture des tableaux de mortalité par nationalité au cours du premier conflit mondial (voir tableau 1 en annexe) fait ressortir d’autres éléments surprenants. En dehors de la mortalité exceptionnelle de la partie balkanique du conflit3, totalement ignorée aujourd’hui en Europe occidentale, ce qui frappe, c’est la relative économie de pertes allemandes par rapport à celles de leurs adversaires. Sur le front ouest, malgré l’absence de toute bataille décisive de part et d’autre, les pertes allemandes ont été globalement, sur la durée de la guerre, inférieures de moitié aux pertes alliées4. Ainsi doit-on noter l’inversion de la règle classique selon laquelle les pertes humaines des vaincus sont généralement un multiple de celles des vainqueurs. À l’automne 1918, l’armée allemande, totalement épuisée par ses offensives infructueuses et meurtrières du printemps et à bout de ressources humaines, doit reculer partout. Ce recul contraint, combiné avec l’effondrement de son économie domestique et la chute de la monarchie, va forcer l’Allemagne à demander un armistice sans avoir été défaite dans une bataille décisive5. Il est vrai que les orientations stratégiques des armées de chaque côté de la ligne de front étaient opposées. De fait, le front occidental a connu, sur l’essentiel du conflit, une stabilité exceptionnelle. À partir de la stabilisation des positions consécutive à la bataille de la Marne, la ligne séparant les armées adverses depuis les plages de la Manche jusqu’à la frontière suisse n’a varié nulle part de plus de trente kilomètres jusqu’à l’offensive allemande du printemps 1918. En dehors des six premières semaines de la guerre, de l’offensive de Verdun de février 1916 et de celle de mars à juillet 1918, les armées allemandes sont restées dans une posture essentiellement défensive. Inversement, les armées alliées ont toujours cherché la percée décisive sur le front ouest, sans jamais parvenir à la réaliser. L’examen des nombres de tués par année montre que 1915 fut, pour l’armée française, l’année pleine la plus meurtrière de la guerre. La mortalité décrut en 1916 par rapport à 1915, puis à nouveau en 1917 par rapport à 1916. Elle finit par remonter en 1918, sous le double impact de la reprise de la guerre de mouvement et de l’épidémie de grippe espagnole. Si l’on observe l’évolution du nombre de tués sur une base mensuelle, on constate que les premiers mois de la guerre furent, de loin, la période la plus meurtrière (voir tableau 2 en annexe) puisqu’en cinq mois d’une guerre qui en comptera cinquante-deux, l’armée française enregistra près du quart du total de ses tués. Sur la durée, les belligérants ont, semble-t-il, descendu une courbe d’expérience leur permettant de poursuivre un conflit total de longue durée en limitant progressivement les pertes relatives, essentiellement en enterrant les hommes dans des tranchées et en limitant le plus possible les périodes d’assaut où ceux-ci s’exposent au feu direct de l’ennemi. Et même dans ces conditions, les pertes s’inscriront à des niveaux jamais imaginés au déclenchement du conflit.

Avec la guerre du début du xxe siècle, la puissance de feu atteint une densité réellement industrielle et un individu sur le champ de bataille ne peut plus se tenir debout, même un instant, qu’au péril immédiat de sa vie. La guerre de mouvement constitue donc un environnement beaucoup plus meurtrier que la guerre de positions, malgré l’inconfort de celle-ci pour les soldats. Détruire une troupe bien protégée par des tranchées nécessite en effet beaucoup d’obus6. L’offensive devient, pour celui qui fait un tel choix, la certitude du sacrifice de ses propres troupes, justifié (ou non) par la recherche d’une percée décisive.

Afficher en entierJamais auparavant ni depuis l’armée française ne connut un tel paroxysme meurtrier, y compris aux pires jours des batailles de Verdun et du Chemin des Dames. Et pourtant, les noms des villages wallons de Rossignol, Saint-Vincent et Neufchâteau ne résonnent pas comme ceux d’Azincourt et de Waterloo alors que l’armée française y connut beaucoup plus de pertes1. Ces pertes ont été subies au cours de multiples engagements indépendants et sur plusieurs fronts, de Charleroi et des hauteurs de la Sambre aux Vosges en passant par Longwy et Morhange en Lorraine. Ces combats décimèrent aussi bien des troupes coloniales, d’élite, expérimentées, que des régiments de réservistes provençaux, tout juste arrivés des dépôts de Nice et de Marseille. Ils contribuèrent de plus à l’anéantissement d’une partie de l’élite intellectuelle française dans les premières semaines de la guerre. Si c’est au cours de la bataille de la Marne, le 5 septembre, que Charles Péguy fut tué et le 22 septembre que tomba Alain-Fournier, c’est bien le 22 août qu’est mort le petit-fils de Renan, Ernest Psichari, devant sa batterie, à Saint-Vincent, dans les Ardennes belges.

Durant la Première Guerre mondiale, la seule journée qui, en termes de pertes humaines, puisse se comparer au 22 août 1914 est celle du 1er juillet 1916, où les troupes de l’Empire britannique s’élancèrent à l’assaut d’une ligne de crêtes dans la Somme, entre Vimy et Bapaume, laissant 20 000 tués à la nuit tombée. De manière significative, et en total contraste avec l’amnésie française, il est peu d’écoliers anglais qui n’aient, aujourd’hui encore, une conscience au moins vague des événements de ce jour-là2 ; conscience entretenue par un flux toujours renouvelé d’articles, de livres, de films ou d’émissions de télévision.

Les données chiffrées, si précises soient-elles, ne peuvent prétendre à elles seules éclairer complètement un événement historique, quel qu’il soit. À l’inverse, quand cet événement est une guerre, il ne peut être appréhendé sans la macabre comptabilité des pertes. Une guerre, ce sont d’abord des morts. On ne peut parler de l’une sans parler des autres et poser ces questions premières : Quand ? Combien ? Comment ? Où ? Avant même de songer à demander : Pourquoi ?

La société américaine n’a pu mettre une coda sur la guerre du Vietnam qu’à partir de l’édification du mémorial éponyme à Washington. Celui-ci recense sur son granit noir poli les noms des 58 000 Américains tués au cours de ce conflit entre 1959 et 1975. Ce nombre de tués doit être mis en rapport avec une population d’environ 200 millions d’habitants à l’époque. La France de 1914, avec ses 39 millions d’habitants, a perdu en une seule journée la moitié du total des soldats américains tués en seize années de conflit au Vietnam, et en cinq jours de combat dans les Ardennes plus du double. On peut aussi constater que l’armée française a perdu autant de soldats ce jour-là que pendant toute la guerre d’Algérie, de 1954 à 1962.

Entre août 1914 et novembre 1918, 1 400 000 soldats français furent tués, soit près de 900 en moyenne par jour sur environ 1 560 jours de combat. Ce cataclysme meurtrier a donc connu un paroxysme, paradoxalement – mais est-ce un paradoxe ? – au tout début du conflit. Reflète-t-il une sorte d’épiphénomène, de bizarrerie statistique ? Traduit-il au contraire les conséquences de choix individuels et collectifs, tactiques, stratégiques ou organisationnels erronés ou tout simplement malheureux ?

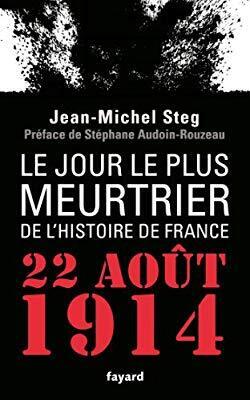

Afficher en entierLe 22 août 1914, l’armée française connaît un désastre historique. Au cours de cette seule journée, plus de 27 000 soldats français sont tués. C’est un niveau de pertes sans précédent dans sa longue histoire et resté sans exemple depuis. Pourtant, cette catastrophe humaine et militaire n’a laissé aucune trace dans la mémoire collective de notre pays. Elle n’a guère suscité d’interrogations de la part des historiens. Cette indifférence, à son tour, interpelle.

Afficher en entierCes lectures avaient entretenu en moi non seulement un intérêt intellectuel pour le domaine historique, mais une vague aspiration, nébuleuse, intensément conditionnelle et profondément hypothétique, à reprendre un jour des études d’histoire. J’eus l’imprudence parfois, dans un cadre familial et amical, d’évoquer à voix haute ce très fumeux projet. Or, j’ai le privilège d’être marié à une femme dont le pragmatisme et l’efficacité renommée se combinent avec une sévère intolérance pour le rêve éveillé et la procrastination. Un beau matin, elle m’informa que j’allais bientôt avoir cinquante ans, qu’elle jugeait qu’il était grand temps pour moi de passer à l’acte sur ce que je prétendais vouloir faire… un jour. Elle avait donc pris rendez-vous pour moi auprès d’un directeur d’études nouvellement élu à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et, par là même supposait-elle, potentiellement susceptible d’accepter un nouvel étudiant, fût-il aussi déficient que moi.

Voilà donc comment, au jour convenu avec lui par mon épouse, je me suis retrouvé sonner à la porte de Stéphane Audoin-Rouzeau, spécialiste déjà unanimement reconnu de la Première Guerre mondiale. J’ai eu ainsi l’occasion de rencontrer un vrai maître, c’est-à-dire quelqu’un qui possède un immense savoir, mais aussi l’humanité nécessaire pour en transmettre au moins une partie. S’y ajoutent, en ce qui concerne SAR, comme ses élèves l’appellent, l’indulgence naturelle et le sens de l’humour requis pour s’encombrer d’un étudiant alors quinquagénaire aussi improbable que moi. Et voilà pourquoi, depuis près de dix ans maintenant, je mets à profit la séniorité acquise peu à peu dans mon métier pour suivre, deux ou trois lundis matin par mois, durant la (trop courte) année universitaire, des séminaires à l’EHESS.

N’accueillant que des élèves se destinant (du moins théoriquement) à la recherche, l’École fonctionne sur une base originale, qui exclut tout cours magistral. Elle repose sur des séminaires de recherche regroupant, sous l’autorité d’un directeur d’études, des doctorants en sciences sociales et des chercheurs reconnus. Comme je m’en suis rendu compte, on peut y trouver également, si le directeur d’études y consent, toute une série d’individus d’horizons très divers (médecins, militaires, ecclésiastiques, artistes, industriels, etc.) réunis par l’intérêt intellectuel pour le thème qui fait l’objet du séminaire. C’est peu dire que l’École, comme ses étudiants et enseignants s’y réfèrent, offre un potentiel de développement intellectuel sans équivalent dans le monde pour qui s’intéresse à la recherche dans un domaine des sciences sociales. Elle le fait sur un millier de thèmes environ – c’est le nombre de séminaires offerts durant une année universitaire.

Depuis de longues années, j’ai donc le privilège de pouvoir participer régulièrement à deux séminaires de l’EHESS, ainsi qu’aux discussions qui se poursuivent rituellement dans les cafés du boulevard Raspail. Le premier, animé pendant des années par Anne Rasmussen et Christophe Prochasson, s’intitule officiellement « Historiographie de la Première Guerre mondiale » mais est connu de tous sous l’appellation de « Séminaire Poilu », qui décrit parfaitement son objet. Le second, conçu par Stéphane Audoin-Rouzeau sous le titre global d’« Anthropologie historique de la violence de guerre au xxe siècle », aborde le sombre sujet de ce qui se passe au cœur du combat contemporain, quels qu’en soient le lieu ou les circonstances. Thème transversal donc, qui vise à l’investigation scientifique d’actes, de gestes ou de situations où la tendance naturelle de l’individu est justement de détourner le regard : Thanatos opère sous un voile aussi pudique que celui d’Éros.

Un siècle après les faits, le corpus de recherches et d’ouvrages sur la Première Guerre mondiale est impressionnant. On pourrait penser que, désormais, tout a été dit, écrit, analysé et recensé. Et pourtant, même au niveau personnel et anecdotique, je suis frappé, par exemple, de la fréquence avec laquelle des amis, apprenant mon intérêt pour la période, m’informent du fait qu’ils détiennent les carnets, Mémoires, lettres ou récits d’un aïeul depuis longtemps disparu. Souvent affleure, à travers ces récits parfois passionnants, souvent émouvants, la mémoire de tragédies familiales aux ramifications lointaines et complexes.

En revanche, j’aurais pu penser que les analyses de mortalité aboutiraient, sur la durée, à dépersonnaliser et à anesthésier la lecture de tant de témoignages et de récits de même que, pour un cancérologue, le détachement clinique permet, combiné avec l’expérience, de mettre à distance la souffrance de son patient. Il n’en a rien été. Plus je travaille sur les circonstances de la mort, il y a un siècle, de ces milliers d’hommes, et plus leur humanité m’envahit, rendant souvent l’écriture plus difficile encore qu’elle ne l’est déjà pour moi.

Afficher en entierCe livre est avant tout un livre sur la mort, et plus particulièrement la mort violente au xxe siècle.

En ce qui me concerne, premier enfant né en France d’une famille émigrée entre les deux guerres, je n’ai pas de lien familial mémoriel avec la Première Guerre dans notre pays. Mon intérêt pour le brutal pic de mortalité des premiers combats de la guerre dérive d’une lecture séminale, celle de l’ouvrage de Jay Winter, professeur à Yale et l’un des grands spécialistes américains du conflit, 14-18. Le Grand Bouleversement. L’ouvrage est doté d’une très riche – et passionnante – iconographie. C’est la légende d’une photo représentant des fantassins français abrités derrière un remblai de terre qui m’a intrigué : « 27 000 Français moururent le 22 août 1914, le jour le plus sanglant de l’histoire militaire du pays1… » Cette simple mention, en dehors du corps même du texte, éveilla en moi un questionnement qui ne s’est pas arrêté aujourd’hui : 27 000 morts, vraiment ? Avant la bataille de la Marne, donc ? Combien de morts à Verdun ? Au Chemin des Dames ? À Waterloo ? À Azincourt ? Où donc ces hommes ont-ils été tués ? Dans une seule bataille ? Plusieurs ? Dans quelles circonstances ? Par l’artillerie ? Des mitrailleuses ? Peut-être est-ce dû à mon métier initial de financier, mais j’ai l’habitude de scruter des masses de données chiffrées pour tenter de leur donner un sens, et la comptabilité macabre est un objet susceptible d’analyse comme les autres. Un nombre de tués en une seule journée, sans précédent dans l’histoire de France, et sans exemple depuis, ne peut être une simple bizarrerie statistique. Il doit nous dire quelque chose. Mais quoi ? C’est l’ambition de ce travail d’apporter au moins quelques pistes de réponse.

J’ai eu la chance de naître en Europe au début de la seconde moitié du xxe siècle. J’ai donc échappé à ce que l’on peut appeler l’« hémo-clysme » de sa première moitié. Grandir, comme je l’ai fait, en paix et au milieu de la prospérité des Trente Glorieuses de l’économie française, permet d’éviter d’appesantir sa réflexion sur les trous béants de l’arbre généalogique de ma famille et de celles qui l’entourent. Trop près de la catastrophe, l’époque n’est pas au devoir de mémoire, encore moins à la commémoration. Pour l’enfant, puis l’adolescent que j’étais, il était clair, même implicitement, que les deux guerres mondiales et leurs avatars politiques, le nazisme et le communisme, avaient dévasté l’univers de tous mes proches.

Peu tenté, émotionnellement et intellectuellement, par la tradition médicale familiale, le laxisme post-soixante-huitard de l’université française me permit de mener, sans trop d’efforts, un premier cursus, large à défaut d’être approfondi, de Sciences Po à la fac d’histoire à la Sorbonne en passant par celle d’économie au Panthéon. Sans aspiration professionnelle particulière je planais, comme mes condisciples, sur la confiance sereine qu’inspirait le plein-emploi absolu de l’époque, aboutissement de trente années de croissance de l’économie française2. Une série de rencontres improbables, inopinées mais heureuses pour moi, m’ont amené d’abord à poursuivre mes études aux États-Unis, puis vers une carrière dans la finance. À partir du début des années 1980, la combinaison de la financiarisation croissante de l’économie avec l’émergence de la mondialisation a complètement changé l’industrie dans laquelle je venais d’entrer un peu par hasard. Ma génération a surfé, dans ce domaine, sur une vague trentenaire qui a apporté à ceux qui ont eu la chance de se trouver au bon endroit, au bon moment, des opportunités d’accomplissement professionnel et matériel largement au-delà de ce que leurs talents naturels auraient dû leur permettre d’espérer.

Profondément, et sans doute excessivement, investi dans mon activité professionnelle pendant de longues années, j’avais pourtant gardé le goût de l’histoire. Surtout, un long séjour américain m’avait ouvert intellectuellement sur un domaine de connaissance et d’analyse historique qui avait été totalement absent de mes études en France : celui de la guerre. Du temps de mes études, l’influence de Fernand Braudel et de l’école dite des Annales, bâtie sur des sédiments de structuralisme et de marxisme, dominait l’enseignement de l’histoire en France. Tout était tourné vers la longue durée, les structures, les masses. L’histoire événementielle, avec son tropisme chronologique, paraissait dépassée. En son sein, l’histoire militaire était suspecte de conservatisme politique. L’histoire des batailles, elle, combinait l’un et l’autre défaut. Pétris de pragmatisme anglo-saxon, les historiens américains et anglais avaient, eux, maintenu et renouvelé ce champ d’études et permis de lui conserver un lectorat relativement abondant – et passionné. À titre personnel, je me souviens du choc que fut pour moi la lecture du livre de Victor Davis Hanson, Le Modèle occidental de la guerre3, ou de ceux de John Keegan, l’immense historien britannique récemment disparu. Chercher à reconstituer précisément le mouvement de l’hoplite grec dans sa phalange, ou l’effroi du fantassin moderne sous un bombardement, avait commencé de m’intriguer.

Afficher en entier