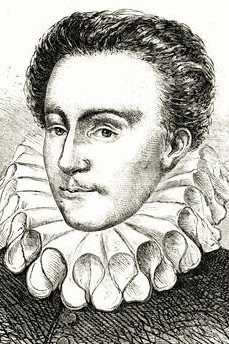

Etienne De La Boétie

Auteur

Activité et points forts

Thèmes principaux

Classement dans les bibliothèques

Quelques chiffres

Note moyenne : 6.71/10Nombre d'évaluations : 120

3 Citations 69 Commentaires sur ses livres

Les derniers commentaires sur ses livres

En 41 pages, tout est dit sur les tyrans qui gouvernent. La Boétie avait 18 ans, ou même 16, à sa rédaction. Écrit en 1576 avec peu de rides. Une colère qui, même si ça ne va pas changer grand chose, au moins ça soulage.

Afficher en entier

Afin de comprendre ce que nous vivons depuis quasi deux ans maintenant, lisez ce livre, tout est écrit.

Afficher en entier

Très intéressant. Ce qui m'a le plus étonné est qu'à mon âge La Boétie était aussi éclairé. Cependant, il énonce beaucoup de chose difficile à démanteler en tant qu'humain...

" La thèse de la Boétie est la suivante : les régimes sont fondés sur la peur, laquelle sert à dissimuler l’absence de légitimité des gouvernants. Ainsi, le peuple s’auto-soumet aux pouvoirs en place, par simple habitude, par récurrence historique.

Etiene de la Boétie peut certainement être considéré comme le père de la désobéissance non-violente (ou pacifiste). "

- " Pour que les hommes, tant qu'ils sont des hommes, se laissent assujettir, il faut de deux choses l'une: ou qu'ils y soient contraints, ou qu'ils soient trompés. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres. "

Afficher en entier

C'est court mais qu'est ce que c'est marquant! Une lecture indispensable que tout le monde devrait lire. C'est super intéressant les réflexions qu'il y a dans ce bouquin et c'est passionnant à lire! Et puis comme d'autres le disent, j'ai trouvé ça tellement actuel la façon dont s'est écrit. Un livre qui nous fait réfléchir et nous font poser les bonnes questions.

Afficher en entier

Depuis l’Antiquité et même depuis la nuit des temps, certains êtres, mégalomanes, psychorigides, pervers narcissiques, sociopathes et autres se sont institués tyrans de leurs tribus ou de leurs peuples. Comment ces derniers ont-ils accepté et même recherché cette domination ? Et pourquoi, en échange d’une sécurité illusoire sont-ils satisfaits de vivre soumis et ne craignent-ils pas de perdre leur bien le plus précieux, leur liberté ? Chez l’humain, l’instinct grégaire est si prégnant que s’il imagine qu’une majorité de ses concitoyens se comporte d’une certaine façon, il doit s’y conformer pour ne pas être rejeté par le troupeau. Ainsi nos maîtres n’ont-ils de pouvoir que celui que nous voulons bien leur accorder. Si tous les pouvoirs sont réunis dans les mains d’un seul individu, il doit cependant disposer d’une sorte de garde rapprochée, généralement composée de quelques personnes viles et corrompues, pour diffuser ses ordres. Ce premier cercle passe le relais à un second d’aussi médiocre qualité, mais qui représente quelques dizaines de personne. Et le processus se poursuit avec un troisième cercle plus étendu, puis avec un quatrième, un cinquième, etc. Sans tout ce réseau de connivence et de complicité, rien ne fonctionnerait. Le tyran sait que tout le monde le déteste, mais que, tant que le peuple reste consentant, sa domination est assurée.

Ecrit en 1546 ou 1548 par un jeune étudiant en droit ami de Montaigne, « Discours de la servitude volontaire » est un essai socio-politique majeur qui étonne par son intemporalité et sa modernité. Les découvertes de Bernays et autres sur la fabrique du consentement, sur la manipulation des foules (Le Bon) et sur les techniques de propagande ne feront que confirmer ce « discours » d’une étonnante sagesse et d’une remarquable finesse d’observation. L’auteur ne fait pas référence à son époque troublée (guerres de religion), mais à l’histoire en général et à l’Antiquité romaine qu’il connait particulièrement bien. Il cite, entre autres, les cas de Néron et Jules César qui finirent plutôt mal, mais qui, paradoxalement, furent très regrettés par le peuple. À croire que ce dernier était et est toujours un peu maso ! La « traductrice », c’est-à-dire l’adaptatrice, Séverine Auffret, ayant parfaitement su transposer ce texte essentiel en français moderne, contrairement à des versions plus anciennes, le résultat obtenu permet une lecture aisée et parfaitement compréhensible que l’on ne peut que conseiller à qui veut mieux comprendre notre époque, aussi étrange que cela puisse paraître !

Afficher en entier

Le message principal reste d'actualité. Il est certainement très novateur pour l'époque d'écriture (que je pensais bien plus récente...). De très bons passages sur les incohérences de nos sociétés etc.

Certaines idées (mais elles restent très minoritaires) sont cependant "désuètes" et peuvent paraître absurdes à notre époque.

On est cependant bien loin d'une démarche scientifique... L'utilisation d'arguments d'autorité, d'exemples empruntés à l'Antiquité pour se justifier etc. sabordent le Discours.

Afficher en entier

je pense que c'est un livre à lire, car cela nous pousse au questionnement, c'est un livre très pertinent

Afficher en entier

Une œuvre philosophique intéressante et toujours d'actualité bien qu'écrite à la fin du XVIe siècle.

L'auteur nous met face à notre propre comportement vis-à-vis de nos gouvernements. Un livre assez court qui se lit d'une traite. Très intéressant à lire lorsqu'on débute dans la littérature philosophique.

Afficher en entier

Un essai de philosophie politique qui apporte un regard très intéressant

Afficher en entier

Le tyran existe du fait du consentement de sa victime. Telle est en substance la position de M. Étienne De La Boétie. Ce livre est très profond. Je devrais sans doute le lire à nouveau. J'ai le sentiment de ne pas avoir cerné certaines subtilités dans la position de l'auteur.

Afficher en entierLes gens aiment aussi

Dédicaces de Etienne De La Boétie

et autres évènements

Aucun évènement prévu

Editeurs

Flammarion : 2 livres

Editions la Bibliothèque Digitale : 1 livre

Gallimard : 1 livre

J'ai lu : 1 livre

Larousse : 1 livre

Mille et une nuits : 1 livre

Hades : 1 livre

Biographie

Étienne de La Boétie est un écrivain humaniste et un poète français, né le 1er novembre 1530 à Sarlat et mort le 18 août 1563 à Germignan, dans la commune du Taillan-Médoc, près de Bordeaux.

La Boétie est célèbre pour son "Discours de la servitude volontaire". Il fut l’ami intime de Montaigne qui lui rendit hommage dans ses "Essais".

Fils d’Antoine de La Boétie, un lieutenant particulier du sénéchal du Périgord, Étienne de La Boétie grandit dans une famille de magistrats, un milieu éclairé dont l’entourage est principalement composé de bourgeois cultivés. Peu d’informations sont connues sur l’enfance de La Boétie. Il étudie au collège de Guyenne. Il est encore fort jeune à la mort de son père et c’est son oncle et parrain Estienne de La Boétie, sieur de Bouilhonnas et prêtre, qui prend en charge son éducation. Il est pour ce dernier un second père, ce qui fait dire à Étienne « qu’il lui doit son institution et tout ce qu’il est et pouvait être ».

Vers la fin de ses humanités, La Boétie développe une passion pour la philologie antique qui l’attire comme elle attire d’ailleurs tout son siècle. Il compose en manière de délassement, des vers français, latins ou grecs. Il rédige vingt-neuf sonnets amoureux et devient plus tard le traducteur des ouvrages de Plutarque, Virgile et L’Arioste.

Par la suite il entame des études de droit à l’université d'Orléans. C’est alors qu’il écrit son premier et plus célèbre ouvrage, le "Discours de la servitude volontaire ou le Contr’un". Ce court réquisitoire contre la tyrannie surprend par son érudition et sa profondeur. Il pose la question de la légitimité de toute autorité sur une population et essaie d’analyser les raisons de la soumission de celle-ci (rapport domination / servitude). Les nombreux exemples tirés de l’Antiquité qui, comme de coutume à l’époque, illustrent son texte, lui permettent de critiquer, sous couvert d’érudition, la situation politique de son temps. Son manuscrit sera publié en 1576 mais Montaigne a connaissance du manuscrit et cherche à en connaître l’auteur, dès qu’il exerce des fonctions au Parlement de Bordeaux. De sa rencontre avec La Boétie naît une « amitié virile » qui va durer jusqu’à la mort de ce dernier. La Boétie se lie également d’amitié avec Lambert Daneau, auquel il soumet sans doute les premières esquisses de "Contr’un", Jean-Antoine de Baïf, qui lui découvre les motifs secrets des conjurés de la Pléiade, et Jean Dorat.

La Boétie obtient sa licence de droit le 23 septembre 1553 et, grâce à sa réputation acquise au cours de ses études, est élevé à l’office de conseiller en la cour par lettre patente d’Henri II le 13 octobre 1553. Le 17 mai 1554, il est admis en qualité de conseiller au Parlement de Bordeaux, deux ans avant l’âge légal. À partir de 1560, La Boétie est chargé par Michel de L'Hospital d’intervenir dans diverses négociations pour parvenir à la paix dans les guerres de religion opposant catholiques et protestants. Entre-temps La Boétie se marie avec Marguerite de Carle, fille du président du Parlement de Bordeaux Pierre de Carle, sœur de l’évêque de Riez Lancelot de Carle et veuve de Jean d’Arsac.

Le 8 août 1563, un mal terrible terrasse La Boétie : « c’est un flux de ventre avec des tranchées » – il s’agit sans doute de la tuberculose alors très fréquente à l’époque. La Boétie tente alors de regagner le Médoc, où sont situées les terres de son épouse, pour se reposer. Il espère que l’air pur des champs hâtera son rétablissement, mais son état s’aggrave rapidement et il doit s’arrêter en route, au Taillan-Médoc, chez Richard de Lestonnac, son collègue au parlement et beau-frère de Montaigne. Se rendant compte de la gravité de son état, La Boétie dicte son testament le 14 août et attend l’issue de la lutte avec courage et philosophie jusqu’à sa dernière heure. Dans une lettre adressée à son père8, Montaigne décrit les particularités de cette maladie et de la fin de son ami. Il se met à calculer et termine sa lettre en des termes émouvants : « Le 18 du mois d’août de l’an 1563, Étienne de La Boétie expire. Il n’est âgé que de 32 ans 9 mois 17 jours ».

C’est à l’intention de son ami que Montaigne écrit le fameux chapitre sur l’amitié dans ses Essais. Il y livre un témoignage poignant de leur amitié au chapitre 28 du livre 1. Il présente La Boétie comme un sage stoïcien capable de supporter avec équanimité sa mort. Après avoir longuement développé la question sur l’amitié qui le liait à La Boétie, il finit par écrire : « Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu’accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s’entretiennent. En l’amitié dont je parle, elles se mêlent et se confondent l’une en l’autre, d’un mélange si universel, qu’elles effacent, et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu’en répondant : Parce que c’était lui, parce que c’était moi ».

Discours de la servitude volontaire

Lorsqu’il écrit ce texte, vers 1548, Étienne de La Boétie est un étudiant en droit de 18 ans, à l’université d’Orléans, qui se prépare à une carrière dans la magistrature. Sans doute marqué par la brutalité de la répression d’une révolte antifiscale en Guyenne en 1548, il traduit le désarroi de l’élite cultivée devant la réalité de l’absolutisme.

Le "Discours de la servitude volontaire" constitue une remise en cause de la légitimité des gouvernants, que La Boétie appelle « maîtres » ou « tyrans ». Quelle que soit la manière dont un tyran s’est hissé au pouvoir (élections, violence, succession), ce n’est jamais son bon gouvernement qui explique sa domination et le fait que celle-ci perdure. Pour La Boétie, les gouvernants ont plutôt tendance à se distinguer par leur impéritie. Plus que la peur de la sanction, c’est d’abord l’habitude qu’a le peuple de la servitude qui explique que la domination du maître perdure. Ensuite viennent la religion et les superstitions. Mais ces deux moyens ne permettent de dominer que les ignorants. Vient le « secret de toute domination » : faire participer les dominés à leur domination. Ainsi, le tyran jette des miettes aux courtisans. Si le peuple est contraint d’obéir, les courtisans ne doivent pas se contenter d’obéir mais doivent aussi devancer les désirs du tyran. Aussi, ils sont encore moins libres que le peuple lui-même, et choisissent volontairement la servitude. Ainsi s’instaure une pyramide du pouvoir : le tyran en domine cinq, qui en dominent cent, qui eux-mêmes en dominent mille… Cette pyramide s’effondre dès lors que les courtisans cessent de se donner corps et âme au tyran. Alors celui-ci perd tout pouvoir acquis.

Dans ce texte majeur de la philosophie politique, repris à travers les âges par des partis de colorations diverses, La Boétie oppose l’équilibre de la terreur qui s’instaure entre bandits, égaux par leur puissance et qui se partagent à ce titre le butin des brigandages, à l’amitié qui seule permet de vivre libre. Le tyran, quant à lui, vit dans la crainte permanente : n’ayant pas d’égaux, tous le craignent, et par conséquent, il risque à chaque instant l’assassinat. Elias Canetti fera une peinture similaire du « despote paranoïaque » dans Masse et puissance.

Si La Boétie est toujours resté, par ses fonctions, serviteur fidèle de l’ordre public, il est cependant considéré par beaucoup comme un précurseur intellectuel de l’anarchisme et de la désobéissance civile. Également, et surtout, comme l’un des tout premiers théoriciens de l’aliénation.

Pour comprendre les intentions qui conduisent Étienne de La Boétie à écrire le "Discours de la servitude volontaire ou le Contr’un", il faut remonter au drame qui a lieu vers 1548. « En 1539, François Ier, roi de France, tente d’unifier la gabelle. Il impose des greniers à sel près de la frontière espagnole, dans les régions qui en sont dépourvues. En réaction de cette tentative des soulèvements ont lieu. Le premier en 1542, puis le plus grand en 1548 à Bordeaux ». Le connétable de Montmorency rétablit l’ordre de manière impitoyable. Si l’on s’en rapporte à l’écrivain Jacques-Auguste de Thou, ce serait sous l’impression de ces horreurs et cruautés commises à Bordeaux, que La Boétie compose le "Discours de la servitude volontaire".

La Boétie s’attache à démontrer que de petites acceptations en compromis et complaisances, la soumission en vient à s’imposer à soi tel un choix volontaire fait dès les premiers instants. La question avec laquelle il interpelle ses lecteurs touche à l’essence même de la politique : « pourquoi obéit-on ? ». Il met en évidence les mécanismes de la mise en place des pouvoirs et interroge sur ceux de l’obéissance. Il en vient à observer qu’un homme ne peut asservir un peuple si ce peuple ne s’asservit pas d’abord lui-même par une imbrication pyramidale.

Bien que la violence soit son moyen spécifique, elle seule ne suffit pas à définir l’État. C’est à cause de la légitimité que la société lui accorde que les crimes sont commis. Il suffirait à l’homme de ne plus vouloir servir pour devenir libre : « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres ». À cet égard, La Boétie tente de comprendre pour quelles raisons l’homme a perdu le désir de retrouver sa liberté. Le "Discours" a pour but d’expliquer cette soumission.

Tout d’abord La Boétie distingue trois sortes de tyrans : « Les uns règnent par l’élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de race ». Les deux premiers se comportent comme en pays conquis. Ceux qui naissent rois, en général ne sont guère meilleurs, puisqu’ils ont grandi au sein de la tyrannie. C’est ce dernier cas qui intéresse La Boétie. Comment se fait-il que le peuple continue à obéir aveuglément au tyran ? Il est possible que les hommes aient perdu leur liberté par contrainte, mais il est quand même étonnant qu’ils ne luttent pas pour regagner leur liberté.

La première raison pour laquelle les hommes servent volontairement, c’est qu’il y a ceux qui n’ont jamais connu la liberté et qui sont « accoutumés à la sujétion ». La Boétie décrit dans son "Discours" : « Les hommes nés sous le joug, puis nourris et élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés et ne pensent point avoir d’autres biens ni d’autres droits que ceux qu’ils ont trouvés ; ils prennent pour leur état de nature l’état de leur naissance ».

La seconde raison, c’est que sous les tyrans les gens deviennent « lâches et efféminés ». Les gens soumis n’ont ni ardeur ni pugnacité au combat. Ils ne combattent plus pour une cause, mais par obligation. Cette envie de gagner leur est enlevée. Les tyrans essaient de stimuler cette pusillanimité et maintiennent les hommes stupides en leur donnant du « pain et des jeux ».

La dernière raison est sans doute la plus importante, car elle nous dévoile le ressort et le secret de la domination, « le soutien et fondement de toute tyrannie ». Le tyran est soutenu par quelques hommes fidèles qui lui soumettent tout le pays. Ces hommes sont appelés par le tyran pour être « les complices de ses cruautés » ou se sont justement rapprochés du tyran afin de pouvoir le manipuler. Ces fidèles ont à leur tour des hommes qui leur sont obéissants. Ces derniers ont à leur dépendance d’autres hommes qu’ils élèvent en dignité. À ces derniers est donné le gouvernement des provinces ou « le maniement des deniers ». Ce maniement est attribué à ces hommes « afin de les tenir par leur avidité ou par leur cruauté, afin qu’ils les exercent à point nommé et fassent d’ailleurs tant de mal qu’ils ne puissent se maintenir que sous leur ombre, qu’ils ne puissent s’exempter des lois et des peines que grâce à leur protection ».

Tout le monde est considéré comme tyran. Ceux qui sont en bas de la pyramide, les fermiers et les ouvriers, sont dans un certain sens « libres » : ils exécutent les ordres de leurs supérieurs et font du reste de leur temps libre ce qui leur plaît. Mais « s’approcher du tyran, est-ce autre chose que s’éloigner de sa liberté et, pour ainsi dire, embrasser et serrer à deux mains sa servitude » ? En d’autres termes, ceux qui sont en bas de l’échelon sont bien plus heureux et en quelque sorte bien plus « libres » que ceux qui les traitent comme des « forçats ou des esclaves ». « Est-ce là vivre heureux ? Est-ce même vivre ? », se demande La Boétie. Ces favoris devraient moins se souvenir de ceux qui ont gagné beaucoup auprès des tyrans que de ceux qui, « s’étant gorgés quelque temps, y ont perdu peu après les biens et la vie ».

Par ailleurs il est impossible de se lier d’amitié avec un tyran, parce qu’il est et sera toujours au-dessus. « Il ne faut pas attendre de l’amitié de celui qui a le cœur assez dur pour haïr tout un royaume qui ne fait que lui obéir. Mais ce n’est pas le tyran que le peuple accuse du mal qu’il souffre, mais bien ceux qui le gouvernent. » Pour achever son "Discours", La Boétie a recours à la prière. Il prie un « Dieu bon et libéral pour qu’il réserve là-bas tout exprès, pour les tyrans et leurs complices, quelque peine particulière ».

[Source : Hades éditions]

Afficher en entier