Votre profil Booknode a été créé !

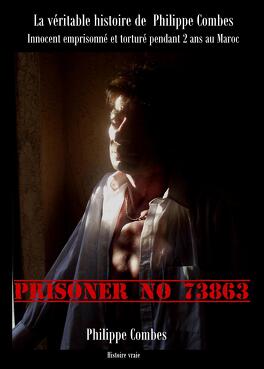

Prisoner n° 73863

Auteur

- Philippe Combes (Écrivain)

Achat Neuf

Amazon : Voir les prix Amazon.ca : Voir les prix Fnac : Voir les prix Rakuten : Voir les prixAchat Occasion

Acheter neuf

Acheter d'occasion

Classement en biblio - 2 lecteurs

Thèmes principaux du livre

Prisoner n° 73863

extrait

Philippe COMBES

PRISONER NO 73863

RECIT

La véritable histoire de Philippe Combes

Innocent emprisonné et torturé pendant 2 ans au Maroc

Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction sur quelque support que ce soit, intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code Pénal.

Philippe Combes ®

A mes enfants : Cédric,

Amandine,

Romain,

Baptiste.

Les yeux fermés, je me laisse emporter. Elle est là comme si c’était hier. J’entends les goélands criards et le cliquetis des mâts des bateaux. L’odeur du vent marin doux et chaud m'enivre. C’est une de ces journées que nous aimons tant partager et dont on ne se lasse toujours pas depuis plus de deux ans que nous nous connaissons. Elle, comme à son habitude est blottie contre moi, nous marchons sur la plage de Sainte-Maxime, entourés de tous ces gens qui n’existent pas, seuls au monde, savourant le bonheur de cet amour intense, pur et partagé. Demain sera un nouveau départ dans notre vie, car nous prenons un tournant professionnel qui nous amène à quitter la France pour trois ans au moins. Mais dans un premier temps, elle part s’installer quelques jours chez ses parents alors que je m’envolerai vers Marrakech.

Curieux mélange d’excitation et d’angoisse. Heureux de cette belle expérience à vivre, mais déchirés à l’idée de devoir nous séparer pendant huit jours.

Depuis notre rencontre et l’évidence de notre amour, nous avons déjà connu des moments difficiles. Mais ils ont toujours été provoqués par le monde extérieur et souvent dus à l’improbabilité, au regard des gens, de notre couple : elle a vingt-et-un ans et moi quarante-sept. Je ne suis pas un amoureux de la littérature et encore moins de celle de Corneille, mais j'ai envie de le paraphraser pour dire : « Elle est jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées la valeur n’attend pas le nombre des années ». Parce qu’elle est ainsi : petite par l’âge mais grande de l’intérieur. D’une famille modeste, elle a gardé de son éducation les valeurs de la simplicité.

Moi qui vis bien, et même plus que bien, sans prétention aucune, j’aime cependant profiter de l’argent que je gagne en fréquentant les beaux restaurants, aimant les belles choses que je peux acheter sans en regarder le prix, je roule en voiture luxueuse, habillé des plus beaux costumes... Elle aime ce que je lui offre sans pour autant porter d’importance à la valeur matérielle des choses : elle en est même parfois gênée. Elle aime conduire ma voiture, mais jamais elle n'aurait désiré se rendre à son volant chez ses parents ou à un rendez-vous avec ses amies. Elle garde précieusement son vieux sac à main, le préférant à ceux de grande marque que je lui offre lorsqu’elle se rend dans sa famille. Une femme-enfant comme il en existe très peu, et elle est à moi, entièrement. Je savoure à chaque instant la chance de l’avoir à mes côtés. Quelle fierté j'éprouve de voir dans chacun de ses regards admiratifs, cet amour inconditionnel qu’elle me porte avec toute la simplicité, la grandeur et la sensibilité qui la caractérisent.

Dans la finance et l’investissement immobilier depuis bien des années, je connais parfaitement mon métier et j'ai toujours mis une pointe d’honneur à être le meilleur dans tout ce que j’entreprends.

Quand nous nous sommes rencontrés, elle finissait une licence en immobilier et, bien qu’aimant ce métier, toutes ces années d’études l’avaient lassée. Notre rencontre fut un déclic pour elle, au point qu’elle envisagea d’arrêter son cursus. L’idée de la garder auprès de moi à chaque instant, de ne plus la voir partir des journées entières pour ses cours ou de la savoir concentrée sur ses devoirs quand elle est à la maison m’a paru, pendant quelques secondes, alléchante. Ma motivation la plus profonde est son bonheur. En aucun cas je n’aurais pu vivre sachant que je pourrais être, à un moment donné, un frein à son équilibre et à son bonheur. Il n’était pas bon pour son avenir qu’elle arrête à quelques mois de son diplôme. Je l’aime trop pour ne pas la convaincre d’aller jusqu’au bout du processus.

Elle est aussi aimante et entière qu’intelligente, elle n’a donc eu aucun problème à comprendre son intérêt et à obtenir son diplôme avec brio. Une fois sa licence en poche, elle a tout naturellement mis à profit ses connaissances au service de mes investissements. Ce n’est d’ailleurs plus mon travail, mon métier, mon business, mais le nôtre. Au fil des mois et des années elle est devenue ma collaboratrice la plus précieuse. Aussi instinctifs et complémentaires dans notre vie personnelle que professionnelle, nous en sommes arrivés à ne plus pouvoir nous passer l’un de l’autre, d’où le déchirement de ces quelques jours de séparation. Mais nous savons que c’est un mal pour un bien, car cette nouvelle vie, nous la désirons profondément, nous sommes invincibles tous les deux et tout ne peut que nous réussir.

*

Quelques jours m'ont suffi pour trouver notre petit nid à Marrakech. Un bel appartement dans le quartier européen de Gueliz avec tout ce qu’il faut pour protéger notre bonheur et travailler comme nous l’aimons. Elle m'a rejoint quelques jours plus tard.

J’avoue que cette ville s'accorde parfaitement à notre bonheur et j’aime la voir s’émerveiller de son architecture et de ses décorations. Notre quotidien me plaît autant qu’à elle. Le rythme effréné de notre emploi du temps professionnel, l’ébullition constante de la place Jamaâ El Fna, les senteurs d'épices et la chaleur du climat : autant de choses que nous aimons comparer aux endroits très européens que nous fréquentons !

Mais surtout, ne pas oublier d’où nous venons !

Cet endroit magnifique est à l’image de notre bonheur : beau et exaltant.

Nos dix heures de travail quotidien se trouvent très vite payantes. Ma connaissance du métier et des affaires, son intelligence et sa réactivité dans tout ce que j’entreprends font de nous un duo de choc et rien ne nous résiste.

Chaque journée est un nouveau bonheur, celui d’un quotidien magnifique, digne des plus beaux films romantiques : les journées à flâner dans les souks ou les grandes boutiques, les dîners au restaurant ou les soirées dans les bars les plus chics. Nos fous rires et nos moments de complicité, l’excitation de tout ce que nous accomplissons comme des géants invincibles : moi dans les affaires, elle dans la communication. Elle comprend ce que je veux avant même que je ne termine ma phrase.

Nous sommes l’un et l’autre, l’un avec l’autre, l’un pour l’autre, nous sommes UN, conscients de la chance que nous avons de vivre, à chaque instant, un bonheur unique et sans tache que rien, absolument rien, ne pourra jamais détruire.

*

Ce 28 avril 2011, comme d’habitude, nous sommes au bureau depuis le matin. Sur le moment, je ne comprends pas ce que l’une des clientes en face de moi me dit après avoir raccroché son téléphone :

- Il y a eu une explosion Place Jamaâ El Fna !

Je me revois soudain à la terrasse du Café de Paris sur cette même place où se trouve le Café Argana. C’était hier, Elle, souriante, me rejoint avec son sorbet aux fruits qu’elle vient d’acheter chez le glacier.

Nos clients quittent calmement le bureau et nous fermons les portes tout en regardant le poste de télévision installé dans la salle de réunion. Les images d’horreur qui défilent sont en train d’être filmées à deux pas de nous. Nous sommes comme hébétés. Huit Français et neuf autres personnes de différentes nationalités viennent de perdre la vie à la terrasse d’un café que nous fréquentons régulièrement. Nous prenons doucement conscience que cet attentat va nous obliger à faire une parenthèse dans notre joie de vivre pour réfléchir à notre sécurité.

Quelques jours suffisent à nous faire ressentir les conséquences : des postes de sécurité se mettent en place un peu partout. Nous sommes fouillés dès que nous entrons dans un établissement. Nous passons nos journées au téléphone, à comptabiliser toutes les personnes qui, prises de panique, décident de quitter le territoire ou de stopper les projets en cours.

Le dimanche étant notre seul jour de congé, nous allons presque naturellement, main dans la main, sur la place Jamaâ El Fna. Nous découvrons un théâtre de désolation à la place de ce lieu, d’habitude si vivant. Les marchands ont disparu : les restaurants ambulants ne les remplaceront pas ce soir. Les cafés sont fermés, l’Argana éventré et le glacier ne reviendra plus. Le paysage magnifique qui a si bien accueilli notre bonheur ainsi défiguré nous serre le cœur. Nous remontons l’avenue Mohamed V, blottis l’un contre l’autre. Sans même rien se dire, nous connaissons déjà notre décision : Nous restons ici. Nous mettrons tout notre amour pour le Maroc et tout notre investissement professionnel au service de ce pays pour qu’il retrouve son effervescence et son sourire.

C’est donc avec ardeur et toujours autant de plaisir que nous nous remettons au travail ce matin. Et il y a de quoi faire. Fortes du journal local, des entreprises de construction et d’investissement que nous dirigeons, notre plus beau projet en cours porte bien son nom « Le Domaine », tout comme « l’hivernage » et « Gueliz » sont connus et reconnus dans tout Marrakech, le « Domaine » sera l’adresse de référence au Maroc. Un investissement de grande ampleur qui nous motive à chaque instant : Sur soixante-trois hectares, nichés au cœur de la Palmeraie, nous sommes en train de mettre au monde le nouveau trésor de la ville rouge. Plus de huit cents appartements et villas, un hôtel luxueux et un centre commercial comprenant cent-quatre-vingt boutiques et vingt-deux restaurants. Tout cela dans l’atmosphère unique qui nous caractérise si bien tous les deux : le bien-être, la sérénité, à travers le charme du Maroc et le savoir-faire européen. Chaque instant que nous passons à la création de cet endroit magnifique nous transporte. Toute la communication nécessaire à sa réalisation est entre ses mains, et tout comme j’aime m’y abandonner avec complicité, c’est aveuglément que je lui laisse cette partie importante du projet. Elle excelle dans chacune des étapes à réaliser. Je peux ainsi me consacrer à ce que je sais faire de mieux : les transactions financières et immobilières.

Avec cette allure effrénée, les jours et les mois passent à l’image du ciel marocain : pas un nuage, que du bonheur. La plénitude d’une vie à deux qui s’écoule au rythme du travail et des moments de tendresse. Il nous arrive, parfois même, d’oublier que nous ne sommes pas sur notre terre natale.

Le rappel se fait ce matin : elle doit prendre l’avion dans deux jours pour rentrer en France afin d’y voir sa famille, mais elle s’est rendu compte hier que l’on avait dépassé les trois mois légaux sur le territoire. Ce n’est rien de bien important, tous les étrangers le savent : il suffit de passer au poste de police pour préciser cet oubli et de payer l’amende de cinq cents Dirhams. Une fois cette formalité accomplie, je la vois rentrer dans nos bureaux avec ce sourire radieux qui lui est propre, mais je sens dans son regard une pointe de tristesse. Je sais qu’elle déteste que nous nous éloignions l’un de l’autre. Je n’aime pas cela non plus, mais l’âge m’a donné la capacité de l’accepter plus qu’elle ne pourrait le faire.

*

Pourtant, ce soir, je retarde mon retour à la maison. Je sais qu’elle ne sera pas là, puisqu’elle a pris l’avion aujourd'hui. Quand je rentre dans l’appartement vide, je ne suis pas surpris de voir un post-it collé sur l’ordinateur. Reconnaissant bien la main qui a griffonné quelques mots dessus, je suis les instructions qui s’y trouvent : j’allume l’appareil. Voyant son visage sur l’écran, j'appuie sur la lecture de la vidéo : le regard embué de larmes, elle m’explique avec déchirement à quel point elle est heureuse de rentrer voir ses parents, mais torturée de devoir me quitter pour ces quelques jours. Je prends conscience à quel point le seul but qui m’anime, la seule chose qui me donne envie de vivre, respirer, avancer, c’est de la voir heureuse. Mon plus grand bonheur c’est le sien.

Son absence m’incite à me fondre dans le travail. Autour de notre grand projet immobilier central, gravitent un tas d’autres possibilités de réaliser ce que nous désirons le plus : participer à l’évolution et à la beauté de notre terre d’accueil.

*

Comme cela arrive souvent, je passe la matinée avec un homme venu me proposer son terrain. Un certain Monsieur Jaouad m’explique qu’il s’agit d’une parcelle de cinq hectares située à la sortie de Marrakech. L’emplacement me paraît idéal, car pouvant convenir à bon nombre de nos clients désirant un endroit calme, éloigné des grands domaines déjà existants.

La visite que nous faisons du terrain me convainc définitivement et nous nous accordons sur le prix. Étant prêt à effectuer ma première transaction foncière au Maroc, je décide de m’entourer de professionnels locaux afin que tout soit établi dans les règles du pays. Monsieur Jaouad me propose alors de me rapprocher de son notaire, maître Said Brahim et de son avocat maître Nakh Mohamed, avec qui il a l’habitude de traiter ses propres affaires.

Le lendemain, dans le taxi qui m’amène à l’étude notariale, j’ai la tête et le cœur en ébullition. La transaction que je m’apprête à conclure va être un très beau projet et, comme ma belle rentre de France ce soir, je devine déjà son sourire et son enthousiasme s’associer aux miens. Je suis un homme profondément heureux.

A mon arrivée, le notaire, l’avocat et le propriétaire sont déjà là. Les documents, prêts à être signés, trônent sur le bureau et je m'apprête à sortir mon stylo lorsqu'ils me réclament un chèque de quatre millions de Dirhams pour preuve de mon engagement. Le notaire et l'avocat m'expliquent que c'est la procédure habituelle dans ce type de transaction et que le chèque, en aucun cas encaissé, reste dans le dossier au coffre de l'étude jusqu'à la signature de l'acte définitif. Peu surpris par cette requête tout à fait normale dans bien d'autres pays et confiant en ces deux hommes de loi, bien plus au courant que moi des procédures légales au Maroc, je leur remets le chèque et l’affaire est conclue en toute simplicité. Nous finissons tous les quatre au Café Renaissance ; ils me parlent de futures transactions foncières envisageables, mais j’ai l’esprit ailleurs : j'envisage déjà la masse de travail qu’il va falloir accomplir et je pense au plaisir de savourer la présence de ma chérie, dans seulement quelques heures. La joie de nos retrouvailles fait vite place à l’enthousiasme de ce nouveau projet à réaliser. Tout aussi heureuse que moi de s’investir dans cette aventure, elle me harcèle de questions. Je lui donne tous les détails, lui montre les plans du terrain et tout ce qu’il est envisageable de faire dessus. Le compromis signé le matin même, étant encore à l’étude pour enregistrement, je ne peux le lui montrer pour qu’elle réalise vraiment, mais je lui en explique toutes les closes : ce terrain étant agricole, le compromis est soumis à la condition suspensive d’obtenir La Vocation Non Agricole, dossier que le propriétaire actuel s’est engagé à monter dès le lendemain afin que nous puissions signer la vente définitive et commencer les travaux le plus rapidement possible. Le chèque que j’ai remis au notaire est actuellement dans le coffre de l’étude notariale, comme prévu dans l’acte additif où il est précisé que celui-ci ne sera remis au vendeur qu’à la signature de l’acte définitif, après validation de toutes les clauses suspensives et de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation du projet immobilier prévu.

Une fois de plus, je vois l’admiration dans son regard. Elle sait que j’ai pris toutes les précautions nécessaires pour que cet investissement puisse voir le jour et porter ses fruits. Même si la rapidité de la transaction va nous obliger à redoubler d’activité, je la sens transportée, prenant même cette nouvelle comme un cadeau de bienvenue pour son retour à la maison.

*

Pendant les jours qui suivent, nous mettons toute l’équipe sur le dossier. Le bureau est une vraie ruche et l’équipe technique sur le pied de guerre. Elle prépare le plan de communication pendant que je m’attelle au dossier financier.

Je suis à peine attentif lorsque le téléphone sonne, ce matin-là et que j’entends la voix du banquier :

- Monsieur Combes, j’ai un chèque de quatre millions de Dirhams à l’encaissement.

Je reste un peu perplexe et mets du temps à comprendre à quoi correspond ce montant. Mais après vérification, il n’y a aucun doute : il s’agit bien du chèque censé être dans le coffre du notaire. Impossible de laisser partir une telle somme, alors qu’aucun acte définitif n’a été signé. Je m’évertue à tenter de joindre le propriétaire afin de savoir d’où vient l’erreur de cette mise à l’encaissement, mais aucune réponse. Même chose pour le notaire et l’avocat. Au bout de quelques jours, le portable de Jaouad décroche, enfin mais je tombe sur son frère qui m’annonce en toute décontraction que celui-ci est parti pour trois semaines en pèlerinage à la Mecque avec maître Nakh et maître Said. Je suis décontenancé. J’ai conscience que l’Islam est une part importante de la vie des Marocains, mais beaucoup de mal à comprendre comment ils ont pu, sans même m’avoir informé, laisser en plan une affaire d’une telle importance qui devait être finalisée sous quinze jours.

Ce n'est qu’au bout de trois semaines que le propriétaire m’appelle pour me donner rendez-vous au café où nous avions amicalement finalisé la transaction. Ravi de son retour, je ne m’attends pas pour autant à ce qu’il m’annonce : il a décidé de ne plus vendre. Dans ces circonstances, il me demande de me rendre chez le notaire pour signer un acte de désistement amiable qui m’y attend déjà.

Dans le taxi qui m’amène à l’office notarial, je ressens un mélange de colère et d’incompréhension. Tout ce travail acharné de l’équipe pour rien ? Mais mon expérience d’homme d’affaires me dit de ne pas forcer cet achat. Si cela ne se fait pas, c’est que ça ne doit pas se faire, voilà tout. Je décide quand même de faire un détour par la chambre de Commerce de Marrakech afin de me renseigner sur l’état du terrain, et j’apprends de source sûre qu’il était impossible que cette parcelle devienne un jour constructible. Voilà donc la réponse à toutes mes interrogations : le propriétaire a dû se rendre compte, en déposant le dossier VNA, qu’il n’aboutirait jamais et a donc décidé de se désister.

Après avoir signé la fin amiable de cette transaction avortée, j’appelle immédiatement le vendeur :

-Jaouad, c'est Monsieur Combes. Je viens de remplir les papiers d'annulation de vente mais j'aimerais récupérer mon chèque.

-Écoute, ici c'est dangereux de garder un tel document, alors j'ai préféré le brûler, c'était plus sûr.

Je trouve cette attitude bien peu conventionnelle, mais à quoi bon faire un scandale pour des cendres qu'il ne peut de toute façon plus me rendre ?

Je rentre donc chez moi, frustré mais finalement soulagé que tout cela soit terminé. La douceur de ses bras ne met pas longtemps à me faire oublier toute cette escapade et ce temps perdu. Nous avons tant d’autres projets à faire aboutir qui, eux, iront jusqu’au bout !

Les journées reprennent leur cours, partagées entre le travail et nos moments de tendre complicité. Toujours les premiers au bureau, nous avons nos petits rituels : elle allume son ordinateur pour préparer ses priorités du jour, de façon très studieuse et organisée. Je sais qu’elle aime ce moment de calme avant l’effervescence existante dès l’arrivée des collègues, j’ai donc pris l’habitude de lui laisser ce moment de solitude apprécié, pour descendre à la terrasse du Café de Paris et prendre un moment de détente matinale. Je savoure le brouhaha de la place Jamaâ El Fna. Je me souviens des images de désolation qui m’ont tellement marqué après l’attentat d’Argana, alors je suis heureux de participer au pansement de ses blessures. La chaleur de la vie marocaine reprend ses droits et cela me motive chaque matin, puisant dans cette renaissance pour revenir au bureau, retrouver son sourire quand je passe la porte et me mettre moi aussi au travail. Le « Domaine » occupe la plus grande partie de notre investissement professionnel, nous y mettons toute notre énergie, impatients de voir la pose de la première pierre. Nous savons que ce sera une grande victoire et une grande fierté d’avoir contribué à la réalisation de cet endroit magnifique. Tellement concentrés sur notre travail, nous sommes toujours étonnés de voir la fin de journée arriver si vite. Il est déjà 19 heures, même bien passé, lorsque nous fermons les portes du bureau pour nous consacrer simplement à nous. Sur le chemin qui nous mène à notre petit nid d’amour, je m’arrête souvent à « Le Renaissance » où je me relaxe autour d’un verre. Elle m’accompagne de temps en temps, mais le plus souvent, elle préfère rentrer directement. Je sais que lorsque je rentrerai à la maison, elle aura pris une douche, se sera changée et m’attendra étendue sur le canapé avec un petit apéritif déjà préparé pour nous deux. Je savoure cette routine faite de moments à nous, de fous rires et de douce passion.

Notre seul jour de congé, nous continuons à découvrir les beautés qui nous entourent : la splendeur du palais Bahia, les senteurs de la place des Epices, la douceur des jardins de la Ménara et la vue magnifique des montagnes de l’Atlas enneigées. Chaque découverte est un nouvel émerveillement. Je me délecte de son ravissant sourire, quand nous décidons d’aller flâner dans la rue des Princes. Elle redevient soudain une petite fille toute excitée devant les vitrines des boutiques qui défilent au rythme de nos promenades. Je sais qu’elle adore ça, mais depuis quelque temps, elle refuse de sortir seule. Il lui est arrivé trop souvent d’aller faire quelques courses sans moi et de revenir en pleurs. Sa sensibilité est mise à vif lorsqu’elle se fait siffler ou alpaguer par quelques Marocains pour lesquels une belle femme est un objet. Le respect de la gente féminine ne faisant pas partie de leur culture, ils font souvent preuve d’un manque de décence qui leur est très caractéristique. Cela la touchait profondément, elle s’en sentait salie et avait fini par ne même plus descendre chercher un peu de pain en bas de chez nous, sans que je ne l’accompagne. Elle est ainsi ma tendre femme, d’une fragilité sincère derrière sa prestance apparente, invoquant chez moi un instinct de protection empreint d’un amour inconditionnel.

*

Cela fait bientôt un an maintenant que nous sommes au Maroc. Malgré le bonheur de notre quotidien et le plaisir de chaque instant passé ici, je sais que le manque de sa famille restée en France se fait ressentir, accentué par cette peur désagréable de sortir seule dans les rues de Marrakech. La Saint Valentin approchant à grand pas, je décide de lui faire le plus beau des cadeaux.

Je réserve une table au Karobaz, un restaurant magnifiquement romantique qui sera le plus bel écrin de la surprise que je lui prépare. Le jour J, je lui demande de se préparer, ce qu’elle s’empresse de faire, les yeux brillants d’excitation comme une enfant le soir de Noël, devant le sapin illuminé.

Lorsque nous nous asseyons à la table qui nous est réservée, nous sommes bercés par l’ambiance qui nous accueille. Je ne pouvais pas espérer mieux : les bougies et la douce lumière bleutée mettent encore plus en valeur la beauté de son visage, décuplant l’amour qui m’étreint le cœur.

Lorsqu’elle soulève sa serviette et découvre la petite boite en velours qui est dissimulée dessous, c’est avec un sourire radieux qu’elle l’ouvre, les mains légèrement tremblantes. Ses yeux s’embrument de larmes en voyant la bague qui s’y trouve et je ne peux m’empêcher de pleurer aussi à la vue de son émotion. L’intensité de ce moment est si palpable qu’un silence s’abat sur la salle, les gens autour de nous n’existent plus. Nous sommes là : assis l’un en face l’autre, laissant couler nos larmes de bonheur. Seule, résonne dans tout mon être, sa voix vibrante d’émotion qui ne cesse de répéter avec douceur : oui, oui, oui.

Elle me tend la bague que je lui passe tendrement et nous nous embrassons avec passion comme si c’était la première fois que nos lèvres se rencontraient. Au terme de ce baiser qui lie notre amour et notre engagement l’un envers l’autre, je lui demande d’ouvrir le menu qui se trouve sur la table. Lorsqu’elle y découvre les deux billets d’avion pour la France que j’avais achetés la veille, elle explose de joie !

Le dîner se poursuit dans une ambiance romantique et exaltée. Nous nous laissons porter par tous les projets que cette nouvelle étape dans notre bonheur nous amène à envisager : l’annonce de notre mariage à nos familles d’ici quelques jours, l’organisation de cet événement et la façon dont nous voulons qu’il soit à la hauteur de la beauté de nos sentiments. Nous nous remettons même à parler du rêve d’avoir un enfant. Nous avions déjà évoqué ce sujet à maintes occasions, mais soudain cela devient concret et je sais qu'elle désire une fille. J'ai compris à quel point elle a envie de porter en elle une partie de nous deux.

Au moment du dessert, le serveur nous amène un gâteau que j’avais fait faire pour l’occasion : sur le fond blanc de la crème se trouve un cœur brillant d’un glaçage rouge écarlate avec pour seule inscription en lettres joliment dessinées : « Léa » … C’est ainsi que nous avions décidé d’appeler le fruit de notre amour.

De retour à la maison et malgré l’épuisement des émotions qui avaient étreint nos cœurs, nous nous donnons l’un à l’autre avec toute l’intensité de deux corps qui ne font plus qu’un. Chaque baiser, chaque caresse, chaque étreinte a un goût d’éternité. Nous les savourons avec délice et passion.

*

C’est avec la joie de deux enfants insouciants que nous montons dans le taxi ce matin. Après vérification de nos visas, nous nous sommes rendu compte, encore une fois, que nous avions dépassé le temps des trois mois autorisés sur le territoire. Même cela nous fait sourire car nous réalisons à quelle allure le temps passe sans que nous ne nous lassions de chaque instant vécu l’un avec l’autre. Donc, avant d’aller au bureau aujourd’hui, il est quand même nécessaire que nous fassions un détour par le commissariat de la police touristique afin de nous acquitter de l’amende en vigueur et de pouvoir prendre notre avion, comme prévu dans deux jours.

Étant presque devenus des habitués des lieux, certains policiers nous saluent à notre entrée, comme si nous les connaissions bien. L’officier de service prend naturellement mon passeport et tapote sur son clavier d’ordinateur. J’en profite pour détourner mon attention vers elle qui me fait un clin d’œil malicieux. Nous prêtons à peine attention à celui-ci, lorsqu’il nous demande de patienter quelques minutes et quitte la pièce avec mon passeport. Son absence ne fut effectivement pas longue, mais nos échanges et taquineries complices durant ces quelques instants se transforment en étonnement lorsque le policier me demande de le suivre.

Je lui fais part de ma surprise et il m’explique simplement que le service dont les bureaux sont à l'étage du dessous, a besoin de me voir sans qu’il ne sache exactement pourquoi, mais que ça ne prendra pas longtemps.

Quoique perplexe nous le suivons sans sourciller. Il nous fait descendre un escalier et rentrer dans une pièce où j’aperçois une Marocaine assise en face d’une table vide, attendant certainement d’être entendue. On nous fait asseoir devant un bureau où se trouve un policier en civil tenant un dossier dans une main et mon passeport dans l’autre.

-Vous êtes bien Monsieur Philippe Combes ?

Je réponds par l’affirmative ne comprenant pas encore les raisons de ce changement de procédure pour un simple retard de visa. Puis, en me mettant une feuille devant les yeux, il me dit :

-J’aimerais vous entendre au sujet d’un chèque sans provision.

Je regarde le papier qu’il me tend et découvre la photocopie du chèque de quatre millions de Dirhams que j’avais fait pour l’achat annulé du terrain de Monsieur Jaouad. Je ressens un ouf de soulagement : ce n’est donc que ça ! Parce que mine de rien, ils sont en train de nous mettre en retard pour le travail et de désorganiser toute notre journée, notamment les préparatifs nécessaires à notre départ prochain ! J’explique donc tranquillement au policier que ce n’est rien, que ce chèque n’existe plus et que je ne comprends même pas comment sa photocopie a fini sur son bureau. Je lui raconte comment j’ai rédigé ce document dans le cadre d’un compromis qui n’a finalement pas abouti et que toute cette affaire s’est terminée par un acte de renonciation amiable… Mais il ne semble pas comprendre ce que je lui explique, me rétorquant :

-Ce n’est pas les informations que j’ai.

Je décide donc de joindre Jaouad, dont j’ai encore le numéro de portable dans mon téléphone, afin qu’il lui explique dans sa langue natale ce qu’il ne semble pas comprendre en français : mais malgré mes appels répétés toutes les deux minutes, il ne décroche pas.

Le policier me dit que, quoi qu’il en soit de l’appel que je veux passer, il a besoin de m’entendre sur cette affaire. Je la regarde perplexe : mais je viens de lui expliquer ! Elle me sourit et me conseille d’être plus simple dans les termes de mon récit car cet officier ne semble pas comprendre un traître mot de ce qu’est un compromis ou une clause suspensive. Je m’attelle donc à lui réitérer les choses plus simplement et soudain il percute sur le nom du propriétaire :

-Monsieur Jaouad est bien le vendeur ?

-Oui, c’est bien ce que je vous dis, mais il ne vend plus son terrain.

-Et bien, si, Monsieur Combes, il vend toujours !

-Pardon ? Excusez-moi, je vais essayer de le rappeler.

Je prends mon téléphone et compose son numéro pour la sixième fois, espérant sincèrement qu’il va enfin décrocher. Je ne pensais pas être un jour soulagé d’entendre sa voix au bout du fil, surtout après le coup qu’il m’avait fait quelques mois auparavant, mais là, les circonstances l’imposaient.

Je lui explique brièvement la situation et après un échange bref mais direct durant lequel il essaie de me rassurer, me disant qu’il n’y a aucun problème et que tout ça n’est rien du tout, il me demande de lui passer le commissaire pour tout arranger.

La pièce dans laquelle nous nous trouvons est séparée du bureau du commissaire par une simple vitre, ce qui permet au policier de lui faire signe afin qu’il prenne ma conversation téléphonique en cours. Je lui tends le téléphone et pendant qu’il parle en arabe avec Jaouad, je me penche vers Elle pour la rassurer, sentant l’inquiétude qui l’envahissait. Il n’y a pas de souci à se faire, cette transaction s’est terminée dans les meilleurs termes, tout comme va se finir cette visite imprévue des bureaux de la police marocaine.

Le commissaire raccroche, me tend mon téléphone et quitte la pièce avec l’officier. Je les aperçois à travers la vitre discuter tous les deux. Soudain, la Marocaine que j’avais aperçue à mon entrée se tourne vers nous :

-Vous savez, le monsieur que vous avez eu au téléphone, ce n’est pas une personne bien. Ce qu’il vous a dit à vous en français, ce n’est pas ce qu’il a dit en arabe au commissaire.

Mais de quoi elle se mêle ? Je regarde ma future femme qui me sourit avec cette complicité qui nous est propre : en quoi cette personne se permet-elle d’intervenir dans notre bonheur ? Cet épisode désagréable se termine et lorsque nous sortirons tout à l’heure, nous en rirons comme deux gamins qui viennent de passer un mauvais moment sans importance !

Après quelques instants, le policier rentre dans la pièce où nous l’attendons et me demande de lui expliquer à nouveau de quoi il s’agit. Pensant qu’il est juste question de taper son rapport pour clore ce dossier, je prends mon mal en patience et lui explique à nouveau le déroulement de cette histoire. Mais il ne semble toujours pas comprendre un traître mot de ce que je lui dis, il bute entre autre sur le terme « clause suspensive », me demandant même de le lui écrire sur un bout de papier. Vu qu’il tape son rapport en arabe, je suis prêt à lui écrire ce qu’il veut, tant qu’il le termine et nous laisse partir. Je n’ai vraiment pas envie de passer la journée sur une affaire qui n’a même jamais existé et qui m’a déjà fait perdre quelques semaines de mon temps, il y a plusieurs mois ! A force de questions sans fondement et de justifications linguistiques, je finis par rappeler Jaouad pour savoir si ce cinéma va durer encore longtemps.

-Écoute Philippe, tout ça ce n’est qu’un excès de zèle de maître Nakh. Ne t’inquiète surtout pas, il suffit qu’il faxe un désistement au commissariat et tout est réglé !

-Ok, et bien qu’il l’envoie son désistement !

-Pas de souci, je l’appelle tout de suite et je te rappelle dès que c’est fait.

Je raccroche, soulagé, mais j’avoue que l’heure avançant, l’énervement commence à monter. J’ai déjà passé trop de temps et d’énergie sur un projet qui n’aura jamais vu le jour, et me voilà de nouveau à perdre des heures précieuses. La présence de ma compagne en rajoute à ma colère montante : elle n’a rien à faire là, surtout devant des policiers qui sont certainement doués pour régler leur compte à des pickpockets de souks, mais en aucun cas compétents pour traiter un dossier concernant une transaction dont ils ne comprennent même pas les termes basiques.

Je ne cesse de regarder mon téléphone : Jaouad ne rappelle pas. Je finis par demander à l’officier de nous laisser partir travailler, notre bureau étant à huit cents des leurs, il lui suffira de m’appeler dès que tout cela sera réglé afin que je signe les papiers nécessaires.

-Non Monsieur Combes, je ne peux vous laisser partir comme ça, sinon on croira que vous m’avez payé.

Sa réponse me surprend autant qu’elle lui semble évidente :

-Mais donnez-moi le compromis correspondant à ce chèque et je vais voir ce que je peux faire.

Je la regarde avec un sourire malin :

-Oh ! Ma chérie ! Je suis vraiment un nul ! En partant ce matin pour mettre à jour mon visa, j’ai complètement oublié de prendre le compromis d’un terrain que je n’ai pas pu acheter !

L’humour face à l’incompétence est devenu instinctif après toutes mes années de métier. Mais il faut croire que les Marocains sont aussi habiles avec le français qu’ils le sont avec mon humour.

Le policier insiste :

-Donnez-moi ce compromis et on verra.

-Mais je ne l’ai pas ! Je suis venu avec mon passeport, pas avec un document qui n’a même plus raison d’exister, puisqu’il est caduc !

Aïe ! Il ne comprend pas ce que veut dire caduque ! Je la regarde : dans deux jours, nous serons dans un avion pour la France où nous retrouverons des personnes qui comprennent chacun de nos mots. Je découvre au fur et à mesure des heures qui s’écoulent, à quel point ce pays dont nous nous sentions si proche devient soudainement si lointain.

Mon téléphone sonne, enfin c’est Jaouad ! Il m’explique que je n’ai plus à m’inquiéter, car il a pu parler à maître Nakh :

-Il envoie le désistement dès que tu as pu envoyer l’argent.

-Quel argent, de quoi tu me parles Jaouad ?

-Le maître dit qu’il peut faxer le désistement dès que tu lui donnes quatre-cent-cinquante mille Dirhams.

Moi qui suis un homme d’affaires habitué aux chiffres, pour la première fois de ma vie, je n’arrive pas à comprendre. Quatre-cent-cinquante mille Dirhams soit quarante-cinq mille Euros pour un fax ?

Après avoir raccroché sans vraiment saisir ce que tout cela veut dire, je présente la situation au policier qui me répond naturellement :

-C’est le Maroc !

Sa réponse est comme une détonation dans ma tête : NON ! Ce n’est pas ça le Maroc ! Ce pays ? c’est le bonheur que je partage avec elle depuis plus d’un an ! C’est notre raison de travailler, c’est notre nid douillet. Ce n’est pas ça ! Je conçois à peine ce qu’il me demande lorsqu’il nous annonce :

-Nous allons vous garder le temps d’éclaircir cette affaire.

Comment ça me garder ? Je me tourne vers Elle et l’angoisse de ses yeux suffit à prendre sur moi : Il faut qu’elle quitte cet endroit. Je lui explique que l’on a besoin d’elle au bureau et qu’elle reviendra me chercher vers seize heures, qu’on ira boire un café sur n’importe qu’elle terrasse tant qu’on est tous les deux pour oublier ce mauvais moment.

Après son départ, on me fait prendre un autre escalier. Depuis mon arrivée au commissariat de la Police Touristique, je prends conscience qu'à chaque marche, ma descente est de plus en plus profonde… Au fur et à mesure des paliers je découvre des murs détériorés jusqu'à ce que je rentre dans une pièce d’à peine dix mètres carrés avec seulement une armoire et une table. On me demande de vider mes poches, l’officier de police qui m’a interrogé semble m’octroyer un privilège lorsqu’il précise au gardien que je ne suis pas obligé d’enlever mes lacets de chaussures. Il ouvre la grille rouillée du couloir où s’alignent les cellules. Une odeur nauséabonde me lève le cœur lorsqu’il me fait rentrer dans une de ces cages. Parce que ce n’est rien d’autre que cela : des cages. Autant de barreaux formant des cellules encastrées dans le seul mur qui les aligne.

*

Moi, qui m’étais préparé comme à mon habitude pour aller au bureau, prêtant toujours attention à ma tenue vestimentaire, j’avais mis un de mes plus beaux costumes, mes boutons de manchette, mes chaussures cirées à la perfection, je m’étais rasé de près et parfumé : je me retrouve là, seul, au milieu de cette cellule vide et sale. Pas une chaise, pas un lit, rien.

Je regarde le sol en ciment, noir de traces de pas mouillés. Je me rends compte qu'un liquide coule des toilettes situées juste à côté et je comprends à cet instant d’où provient l’odeur d'urine suffocante qui semble imprégner chaque fibre de mes vêtements. Les barreaux sont semblables aux immondices sous mes pieds. L’unique mur en béton est envahi de crachats séchés. Je me rassure en me disant que je n’ai que quelques heures à passer dans cet endroit infâme. Conscient que je ne peux ni m’adosser, ni m’asseoir, je décide de rester debout et de marcher pour ne pas m’engourdir.

Le temps qui s’écoule est d’une longueur interminable. Je pense à la journée de travail que je suis en train de perdre. Aux heures de préparatifs pour notre départ qui s’envole. Mon estomac me rappelle que le café de ce matin est déjà loin. J’essaie d’occuper mon esprit en imaginant que dans quelques heures, je serai avec Elle à une terrasse, dévorant un sandwich et savourant la fraîcheur d’une bonne bière. Ma montre étant enfermée avec toutes mes affaires dans l’armoire métallique de la pièce d’à côté, je n’ai pas conscience du temps passé, lorsqu’enfin le gardien vient me chercher.

Remonté dans le bureau de l’officier de police, Elle, est là soucieuse de savoir comment je vais. Je ne veux pas l’inquiéter plus qu’elle ne l’est déjà : je la rassure en lui disant que tout va bien, que j’ai pu me reposer dans une cellule propre et manger suffisamment. Tout ce qui m’importe à ce moment, c’est d’en finir avec cette histoire qui n’a pas raison d’exister.

Le policier me dit qu’il a terminé son rapport et que je n’ai plus qu’à le signer. Il me tend un document écrit en arabe, qu’il me relit brièvement. Bien que son contenu soit plus qu’approximatif, ne relatant en rien ce que je lui avais expliqué il y a quelques heures, je lui pose la seule question qui m’importe :

-Donc maintenant je peux sortir, c’est bon ?

-Non Monsieur Combes, vous ne sortirez qu’après avoir eu l’accord du procureur.

-Quel procureur ? Quel accord ? Je ne comprends pas ! Vous n’avez rien vérifié de ce que je vous ai dit ! Comment un procureur peut prendre une quelconque décision sans en avoir les éléments nécessaires ? Allez au moins chercher ce compromis. Vous pouvez même me mettre des menottes pour que je vous accompagne !

Le policier reste impassible devant mon incompréhension et me demande simplement si j’ai pu m’arranger avec l’avocat qui m’avait proposé un désistement contre quatre-cent-cinquante mille Dirhams.

-Comment ça ? Je ne vais pas payer quatre-cent-cinquante mille de Dirhams pour un fax ! Cette histoire n’existe pas ! Faites votre travail, faites votre enquête et laissez-moi sortir ! Je n’ai rien à faire ici !

-Et bien Monsieur, dans ces conditions, je vais vous demander d’attendre ici, le temps que le procureur prenne une décision.

Je me tourne vers Elle et l'angoisse sur son visage m’incite à relativiser : d’accord, je vais attendre. Cette affaire n’ayant pas lieu d’être et le temps perdu étant seulement dû à l’incompétence de ces policiers, je sais que le procureur en question va les renvoyer dans leurs pénates et que je vais enfin pouvoir rentrer chez moi.

Le policier revient et me dit sans plus de tact :

-Bon, on va vous garder ! Le procureur examinera votre dossier demain, en attendant, vous êtes placé en garde à vue.

La colère me submerge ! Comment ce pays qui a su, durant plus d’un an, nous montrer un visage civilisé pouvait soudainement devenir si incompréhensible.

-Comment ça vous allez me garder ? Vous ne pouvez pas arrêter les gens comme ça !

-Monsieur, vous êtes simplement placé en garde à vue le temps que nous vérifions vos dires.

-Mais vous aviez tout le temps de vérifier cet après-midi ! Vous avez fait quoi ? Rien, absolument rien !

Les images de la cage dans laquelle j’étais enfermé quelques heures plus tôt, ressurgissent soudainement. Je dois cependant garder mon sang-froid car je lui ai menti : elle ne sait pas dans quel endroit ignoble cet homme est en train de vouloir me faire redescendre. Impassible, il ne veut rien entendre : la séparation est inévitable. Elle sait qu’elle va devoir rentrer seule à la maison et que pour la première fois depuis notre emménagement au Maroc, elle va dormir sans moi. Sa détresse est palpable, je cache la mienne afin de la rassurer au mieux.

*

Je jette un coup d’œil à ma montre avant de la remettre pour la deuxième fois de la journée au gardien : il est dix-neuf heures trente. J’entends la porte de la cellule se refermer derrière moi, je suis désemparé. Comment vais-je tenir toute une nuit dans cet endroit infâme ? Impossible de m’adosser au mur ou de me caler contre les grilles souillées. Pas moyen non plus de m’asseoir par terre dans la pisse qui jonche le sol. Je reste debout, tournant en rond comme un animal en cage. Privé de ma montre et le sous-sol dans lequel je suis enfermé n’ayant aucune fenêtre, je n’ai plus aucune notion du temps qui s’écoule, le rendant encore plus interminable. La fatigue, la faim, le stress de la journée se font de plus en plus ressentir. J’ai mal partout, je ne sais plus comment me mettre, conscient simplement que je dois tenir et lutter contre l’envie de dormir.

Au fur et à mesure des heures, je vois des policiers entasser des Marocains qui arrivent dans des états pitoyables : sales, crachant et vociférant, tous autant ivres les uns que les autres. A chaque nouvel individu qui rentre, je me sens scruté, je me méfie, angoissé à l’idée qu’ils en mettent un dans ma cage. Je suis envahi par la honte : moi qui ai toujours eu l’habitude d’être reçu avec respect dans les plus beaux établissements du monde, comment pouvais-je me retrouver ici ? Traité comme un chien, à la même enseigne que ces hommes en pleine déchéance, alors que je n’ai absolument rien à me reprocher. L’injustice et l’humiliation de la situation m’oppressent.

Seul au milieu des cages au début de ma garde à vue, il suffit de peu de temps pour me retrouver entouré de plus de cinquante Marocains à l’allure lamentable, pire que des clochards, certains tenant ce qui leur sert de pantalon avec leurs mains, d’autres vomissant leurs tripes, rajoutant à l’odeur pestilentielle de pisse déjà existante, des émanations de crasse et d’alcool.

Je m’accroupis au milieu de la cellule essayant de soulager mon corps en me posant sur mes talons. Le froid m’engourdit peu à peu. J’ouvre ma parka, enveloppe tout mon corps en position fœtale à l’intérieur et la referme jusqu’en haut, la tête dans les genoux afin de me réchauffer avec mon souffle et de m’isoler de l’endroit ignoble où je me trouve.

Soudain, j’entends la voix du gardien qui m’appelle. Sortant de ma torpeur, je me rends compte que je suis couché sur le côté, toujours enfermé dans ma parka, baignant dans le liquide puant qui recouvre le sol. J’ai dû m’endormir et tomber à terre sans m’en rendre compte. Je regarde les trois individus qu’ils ont mis dans ma cage, les autres étant bondées. Ils me dévisagent d’un regard malsain, se demandant certainement ce qu’un Européen si bien habillé fait dans cet endroit sordide. Engourdi et courbaturé, je réussis à me lever pour suivre le policier qui me remonte dans son bureau.

A jeun depuis la veille au matin, je lui demande s’il est possible que l'on me serve quelque chose, mais il me répond que ce n’est pas comme cela que ça se passe ici et que c’est à la famille de subvenir à mes besoins alimentaires. A cet instant, je regrette d’avoir menti à ma future femme hier en lui disant que l’on m’avait donné à manger. Mais je devais la rassurer au mieux et de toute façon dans quelques instant tout va se terminer : je vais rentrer, jeter mes vêtements imprégnés des odeurs immondes d’en bas, prendre une douche et manger un plat qu’elle m’aura préparé. Lorsqu'elle rentre dans le bureau, sa beauté tranche avec la vision d’horreur de l’endroit que je viens de quitter. Habillée avec goût, comme à son habitude, maquillée et parfumée, seuls ses yeux rougis laissent entrevoir la nuit difficile qu’elle vient de passer. Moi je me sens tellement sale que j’ose à peine répondre à son étreinte.

Je demande au policier si toute cette histoire est finie et s’ils ont fait leur travail en récupérant le compromis qui prouve l’inexistence de cette affaire. Il me répond par la négative et me demande simplement où j’en suis avec la proposition de désistement de l’avocat. Je m’effondre sur la chaise en face de son bureau. Je suis vidé du calvaire de la nuit passée. Je capitule.

Je me tourne vers Elle qui semble aussi désemparée que moi :

-Écoute ma chérie, tu vas aller voir ce salop d’avocat. Il veut quatre-cent-cinquante mille Dirhams ? Négocie au mieux, tu paies et je dégage, je ne supporte plus !

Désormais, tout ce qui m'importe c'est de pouvoir prendre l’avion qui doit nous ramener en France le lendemain. Mon esprit fatigué a occulté les mois de bonheur que je viens de passer dans ce pays, je ne vois que les images innommables de cette cage. Je veux partir, fuir loin de ces fous inhumains et incultes.

Je la regarde partir, soulagé de savoir qu’à son retour ce cauchemar sera terminé. Le policier en face de moi semble soudainement plus agréable, me proposant même un café en me disant qu’enfin tout cela sera fini dans quelques heures. Je prends le verre chaud qu’il me tend comme s’il me remettait le bien le plus précieux au monde, chaque goutte de son breuvage explose dans ma bouche, réchauffe mon corps gelé, réveille mon esprit engourdi. Doucement, je reviens à la réalité et l’improbabilité de la situation. Mon raisonnement logique reprend le dessus : tout cela est impossible ! Je ne vais pas payer cet escroc alors que je n’ai rien à me reprocher et qu’est-ce qui me dit qu’il ne va pas continuer à me faire chanter, me demandant encore et encore plus d’argent ? Je ne dois pas rentrer dans cet engrenage !

Je demande à l’officier de police si je peux passer un coup de téléphone, prétextant avoir omis une précision à ma femme. Elle décroche, m’explique qu’elle est à deux minutes de chez l’avocat et ne cache pas son étonnement lorsque je lui demande de revenir au poste immédiatement. Je vois la tête du policier se décomposer au fur et à mesure qu’il m’entend lui expliquer :

-Bébé, ces hommes sont en train d’essayer de nous voler. Je ne céderai pas à ce chantage ! La police va faire son travail, elle va vérifier toute cette histoire et ce sont eux qui vont finir en taule ! Même si ça nous coûte de perdre encore quelques heures, je vais bien finir par être déféré devant un juge plus compétent que ces flics.

Lorsque je raccroche, je vois dans le regard de l’officier de police qu’il a compris que je ne paierai pas. Je lui demande quelle est la procédure pour en finir avec tout ça : il me réclame à nouveau le compromis, je bous de colère :

-Mais je ne l’ai pas avec moi ce putain de compromis ! Vous avez eu toute la journée d'hier pour aller le chercher ou me relâcher pour que je puisse vous le ramener. Et si ma femme y va, là, maintenant, qu’est ce que vous allez me trouver comme excuse pour me garder encore ?

-Aucune Monsieur Combes, elle n’a qu’à nous l’apporter !

Elle, à peine passée la porte du bureau, je lui demande de remonter dans le taxi pour aller chez le notaire. Je n’en peux plus de fatigue et d’énervement, sans compter l’amertume de la voir courir dans tous les sens pour m’aider à sortir de cette situation qui la dépasse. L’office notarial étant à seulement huit-cents mètres du commissariat, à peine cinq minutes se sont écoulées lorsque mon téléphone sonne : Elle est en pleurs, elle m'explique entre deux sanglots que le notaire est absent et que les personnes présentes à l’étude refusent de lui remettre quoi que ce soit.

Mon estomac se tord de la sentir ainsi désemparée. Revenue au commissariat, j’essaie tant bien que mal de la réconforter, mais nous n’arrivons seulement qu’à tomber dans les bras l’un de l’autre, échangeant sur la totale incompréhension qui nous anime. Nous ressentons soudainement de l’animosité face à ces gens et leur pays que nous avons tant aimé et pour qui nous nous sommes tellement donnés.

Le policier entre à son tour dans le bureau et m’annonce que je serai présenté au procureur le lendemain matin. Mes yeux s’attardent sur le beau visage plein de larmes qui me regarde avec angoisse, je comprends que je dois la décharger du poids de cette situation grotesque. Elle n’a pas à vivre ni à subir tout cela. Depuis trois ans que nous partageons notre bonheur, je me suis toujours attaché à la protéger, cela doit rester ma priorité.

L’avion qui devait nous emmener en France étant prévu le lendemain, je lui explique qu’elle doit prendre ce vol et que je la rejoindrai dès que j’aurais vu le procureur. Ces policiers sont incompétents et dépassés par cette affaire, leurs supérieurs verront l’évidence de mon innocence et mettront tous ceux qui en sont à l’origine, derrière les barreaux. C’est seulement après de longues minutes à insister pour qu’elle aille se mettre à l’abri de tout cela auprès de sa famille, après nombre de sanglots et de larmes que je m’efforce d’apaiser, qu’elle accepte finalement de quitter le commissariat pour se préparer à prendre l’avion très tôt le matin.

A la demande de l’officier, deux subalternes rentrent dans le bureau et m’attrapent par les bras pour m’escorter dans la geôle immonde qui m’attend au sous-sol. Elle, passe devant moi et nous séparons avec déchirement à la porte de la pièce. Le cerveau anesthésié d’incompréhension, de douleur et d’injustice, je trouve la force de les stopper devant l’escalier qui doit me descendre vers l’horrible cage dont le souvenir de l’odeur me lève déjà le cœur. Je tourne mon regard vers le bout du couloir où Elle se trouve, prête à sortir. Nos regards se croisent avec une force inexplicable. Les quelques secondes de cet échange visuel me semblent si courtes et interminables à la fois. Toute la puissance de notre amour traverse les quelques mètres de ce couloir. Elle va partir vers la France rejoindre les siens. Moi, je descends vers l’enfer, seul…

*

Je réintègre ma cage avec un dégoût amer de déjà vu. N’ayant avalé qu’un café depuis deux jours, la faim me tord l’estomac. Mais pire encore, tous les membres de mon corps sont endoloris par la fatigue, chaque neurone de mon cerveau est embrumé par l’incompréhension, mes yeux sont vides de ses larmes. Je ne sens plus rien, je ne pense plus à rien, je ne suis plus rien. Je dois laisser mon esprit s’évader pour surmonter cette injuste et douloureuse solitude. Alors je l’imagine : le visage maculé du maquillage que ses larmes ont emporté, elle fait sa valise, le cœur étouffé par mon absence. Elle n’arrive pas à comprendre comment ces gens que nous aimions tant ont pu nous enlever la joie de ces préparatifs ensemble, le bonheur de s’envoler tous les deux vers la France pour annoncer à nos proches l’événement de notre mariage et la joie d’envisager un jour l’arrivée de Léa… Les heures passent et la nuit s'écoule tout aussi terrible que la précédente. Je continue alors à m’absenter de l’entourage immonde dans lequel je me trouve pour l’accompagner dans mes pensées : monter avec elle dans cet avion que nous devions prendre tous les deux, sentir son cœur se serrer au moment du décollage et regarder par le hublot cette terre qu’elle aime tant et déteste profondément à cet instant, car elle lui enlève celui qui est toute sa vie. Je sais ce qu’elle ressent, car nous sommes un depuis toujours. Dans la puanteur et la solitude de ma cage, tout mon être vibre de la même déchirante blessure.

Lorsque je me réveille, je me rends compte que je suis dans la même position fœtale que la veille. Baignant dans les immondices, entouré à nouveau de trublions ivres et puants, une douleur vive me perce le haut de la cuisse lorsque j’essaie de me relever, mais je l’occulte : je dois sortir d’ici, je dois tout faire pour la rejoindre au plus vite.

Les policiers font sortir tout le monde dans le couloir qui dessert les cages et je les vois menotter chaque prisonnier deux par deux. Au fur et à mesure qu’ils s’approchent de moi, je me dis que ce n’est pas possible : ils ne vont pas m’attacher à l’un d’eux ! Pourtant, je reste sans voix lorsque je sens le bracelet se refermer sur mon poignet. Mon cerveau n’arrive même plus à analyser les événements : je suis la meute à laquelle l’on m’a attaché et nous montons dans un fourgon grillagé qui m’amènera, je l’espère, vers la sortie de ce cauchemar.

Le véhicule n’est pas assez grand pour la faune qu’il doit transporter. Les policiers, nous poussent et nous entassent tant bien que mal. Dès que nous arrivons devant le palais de justice, la grille rouillée qui sert de porte réservée aux prisonniers s’ouvre sur un sas où nous nous engouffrons, toujours menottés deux par deux, les uns derrière les autres, jusqu’à un corridor d’au moins trente mètres de long sur à peine un mètre de large. L’endroit est d’un jaunâtre sombre, éclairé par une seule ampoule pendante, laissant entrevoir des murs tout aussi décrépits et sales que ceux de la cage d’où je viens de passer les deux dernières nuits. De la pissotière ouverte dans un renfoncement, émane aussi l’odeur suffocante et infecte de déjections humaines. Au delà de la soixantaine de Marocains qui me précédent, j’aperçois un escalier où commence à monter chaque détenu à l’appel de son nom : il est à peine 8 heures du matin. Je ne comprends pas comment ils peuvent me laisser là, enfermé dans une telle promiscuité avec ces hommes bien plus dangereux pour un Européen qu’ils ne le sont déjà amplement pour leurs propres concitoyens. N’ayant ni mangé, ni bu, ni même pu me changer ou me laver depuis mon arrivée au poste de la police touristique, je me sens imprégné de crasse et de puanteur. Le corps engourdi par la douleur et la fatigue je puise dans ce qu’il me reste de forces pour rester debout. Soudain mon téléphone, qui m’a été restitué en même temps que l’on m’a menotté, se met à vibrer. Je réussis à le sortir de ma poche et mon cœur bondit d’un dernier sursaut de bonheur lorsque résonne la voix familière de mon jeune fils. Resté en France il a été prévenu de ma détention par ma future femme. Au son de ma voix, incapable de cacher mon l'épuisement et la profonde détresse dans laquelle je me trouve, il semble inquiet :

- Écoute papa, je sais que tu es un homme fort et droit, tiens le coup. J’ai toujours été fier d’être ton fils, ne te laisse pas aller et ne fais pas de conneries ! Tu es et resteras le seul exemple que je veux suivre. Je t’aime papa, j’ai besoin de………….

Mon téléphone a coupé : plus de batterie. La solitude qui m’oppresse doublement depuis qu’Elle a quitté le territoire, se matérialise une nouvelle fois. Le dernier fil qui me reliait à la civilisation vient de se couper. Le temps s’écoule avec une lenteur interminable. Chaque seconde semble alourdir un peu plus mes muscles et vider mon cerveau. Depuis que le premier détenu a été appelé ce matin, je n’ai vu aucun d'entre eux redescendre l’escalier et il reste à peine cinq prisonniers. Quand j’entends mon nom, il est plus de 18 heures. Je ne sais même pas comment mes jambes ont encore la force de monter les marches qui m’amènent enfin vers le dénouement de ce cauchemar. Mais j’ai confiance : je vais enfin avoir à faire à une personne compétente qui comprendra que tout cela n’est qu’une mascarade, une injustice sans nom : dans quelques minutes je serai dans un taxi pour rentrer chez moi.

Le policier qui m’attend en haut de l’escalier m’attrape par le bras et me fait entrer dans une pièce, pas moins vétuste, mais nettement plus propre. A ma gauche au fond de la pièce, j’aperçois une table couverte de dossiers derrière laquelle sont assis deux hommes. Le plus imposant par sa tenue vestimentaire civile et très chic, doit être le procureur. A quelques mètres en face de moi, un deuxième officier est posté devant une autre porte et je comprends alors pourquoi je ne voyais pas revenir les détenus qui ont été appelés au fil de la journée. Celui qui me tient par le bras, me dirige dans l’espace restreint qui se trouve entre deux murets en béton, à quelques pas du procureur qui me demande de décliner mon identité. Puis le magistrat sort un document et me présente, non pas une photocopie comme je l’avais vu au commissariat, mais le chèque émis quelques mois auparavant :

-Vous le reconnaissez ?

-Oui, Monsieur, mais sachez que ce chèque concerne un terrain qui ne peut pas être vendu. Lorsque je me suis renseigné auprès de la chambre de commerce de votre ville on m’a expliqué qu’il était agricole et qu’il ne pourrait jamais devenir constructible et encore moins être acheté. De plus, le vendeur s’est rétracté et une renonciation amiable du compromis a été signée chez le notaire.

-Vous êtes d’accord de le payer ?

-Mais bien entendu ! Si le terrain est vendable, le notaire vient, il vous dit que la transaction est possible et je l’achète. Je serai même le premier content !

Le procureur semble absent et indifférent à ce que je lui dis.

-Vous êtes le signataire de ce chèque ?

-Oui c’est moi ! Mais je ne comprends pas : cette affaire est une affaire commerciale ! Je suis signataire de ce chèque pour une société qui veut acheter un terrain. Ce terrain, on ne veut plus nous le vendre ! J’ai aussi découvert que l’on ne peut même pas me le vendre… Ce chèque a été émis pour une transaction qui finalement n’existe pas ! Que voulez-vous que je fasse ?

-C’est moi qui pose les questions ici ! Est-ce que c’est bien vous qui avez signé ce chèque ?

-Oui !

-Avancez !

Le policier resté à mes côtés me pousse vers le bureau et le deuxième homme assis auprès du procureur me tend un papier écrit en arabe :

-Signez là !

Je n’arrive pas à entrevoir si ce que je viens d’expliquer a été compris, mais je me dis que, même si ce n’est pas le cas, mon affaire sera transmise devant un juge d’instruction. Tout ce qui m’importe c’est d’en finir pour aujourd’hui et de rentrer chez moi. Je trempe mon doigt dans l’encrier pour apposer mon empreinte sur le document, seule signature possible dans le service judiciaire marocain, au vu du nombre d’illettrés qui y défilent, et le policier m’entraîne vers la sortie.

Moi qui pensais passer par la porte que tous les détenus précédents avaient dû prendre, il me dirige vers celle par laquelle je suis rentré et me ramène dans le couloir immonde où je viens de passer la journée. Je ne comprends pas. Je pose la question aux trois prisonniers qui restent là, attendant leur tour :

-Pourquoi les autres ne sont pas redescendus ? Ils ont encore des formalités à faire ? Pourquoi ils me remettent ici ?

-Parce que tu pars en prison !

En prison ? Mon cerveau épuisé semble ne pas pouvoir assimiler cette annonce. Nous étions plus de soixante ce matin ! J’étais entouré de malfrats qui ont été libérés alors qu’ils portaient sur eux leurs capacités aux actes les plus inqualifiables et moi on m’envoie en prison ? Non ! C’est impossible ! Absolument impossible ! Je ne suis ni un voleur, ni un violeur ! Seulement un homme qui a toujours fait son travail professionnellement et honnêtement ! Mon corps, ma tête, tout mon être se retrouvent incapables d’ingérer cette situation. Je n’y arrive pas : il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il doit se passer quelque chose.

Je me retrouve finalement seul dans ce couloir infâme lorsque deux policiers rentrent par la grille d’où j’étais arrivé le matin même et me menottent sans un mot. Ils m’entraînent vers un camion qui attend à l’entrée, m’enferment dans la cage à l’arrière et montent à l’avant. L’engin démarre. Je n’arrive plus à penser. Je ne sais pas où ils m’emmènent. La prison ? Non. Ce n’est pas possible !

Assis sur le banc en fer, je dois basculer légèrement mon bassin pour me soulager un peu, car la douleur que j'ai ressentie en haut de la cuisse ce matin n'a cessée d'augmenter au fur et à mesure de la journée. Je n'en peux plus : il faut que je dorme. Même dans l’urine de ma cage en garde à vue, il faut que je dorme. A travers les hublots teintés de blancs mais griffés par les détenus précédents j’entrevois les rues de Marrakech. J’aperçois des gens et je me revois me baladant à ses côtés et nous posant à une terrasse de café. Soudain le fourgon s’arrête devant une porte bleue immense qui s’ouvre lentement.

*

Les portes arrière du fourgon s'ouvrent et un des deux policiers m'attrape par la chaîne des menottes pour me faire sortir. Des barreaux formant une alcôve se dressent devant moi, je remarque une inscription en arabe au-dessus. Je ne sais traduire mais mon esprit me renvoie la phrase de l'Enfer de Dante : " Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance ".

La solitude de ma situation m'oppresse : personne au monde ne sait où je suis. Pas un membre de ma famille, pas une seule de mes connaissances ne peut imaginer que l’on est en train de m'enfermer dans l'une des prisons les plus inhumaines de cette planète. Moi-même, je n'arrive pas à assimiler comment j'ai pu me retrouver ici. Comment des hommes peuvent-ils priver un autre homme de sa liberté d'une façon aussi arbitraire ? Tout cela dépasse mon entendement.

Ils me poussent par la porte qui vient de s'ouvrir et m'enlèvent les menottes. En face de moi, se tiennent d'autres uniformes de membres de la police et des hommes en treillis militaire qui me regardent comme une bête curieuse. Je n'ose imaginer le spectacle qui les intrigue ainsi : depuis trois jours que je n'ai ni mangé, ni dormi, que je porte les mêmes vêtements imprégnés de la crasse et de la puanteur des différents endroits où j'ai été traîné. Ni lavé, ni rasé, ni coiffé, je ne dois plus ressembler à rien et encore moins au responsable financier respectable que j'ai toujours été. Je me sens comme une loque humaine incapable de réfléchir. À quoi bon de toute façon : plus personne n'interviendra en leur demandant d'arrêter et que tout cela n'est qu'une erreur. Alors je me laisse entraîner par ces hommes comme une bête vers l'abattoir : résigné. Ils me poussent vers la seule table de ce qui semble être un hall et me demandent de vider mes poches. Je m’exécute, n'osant ouvrir la bouche que lorsque l’on me dit de déposer aussi la chevalière que j'ai au doigt :

-Mais cela fait vingt ans que je la porte, je ne l'ai jamais enlevée, je ne vais pas réussir à vous la remettre !

On me fait comprendre que si je ne le fais pas, là où je vais, on me coupera le doigt pour me la voler. Je la mouille et tire dessus autant que possible. M'arrachant la peau, je réussis à la poser sur le bureau.

Une fois délesté de mes effets personnels, on me tend un papier avec des inscriptions en arabe qui doit en être la liste et je le tamponne de mon pouce trempé dans l'encrier. Puis ils me dirigent vers un sas électronique servant d'entrée à une autre pièce bien plus petite où se trouvent les hommes en treillis que j'avais vus à mon arrivée. Ils m'ordonnent d'enlever mes vêtements. Je ne suis plus en état d'avoir un quelconque choix, je me déshabille avec la honte d'un homme réduit à l'asservissement. En enlevant mon pantalon, je découvre une boule de la grosseur d'une orange en haut de ma cuisse et comprends la raison de la douleur qui me lacère à chaque mouvement ou position depuis ce matin. Au fur et à mesure que je me dévêts, ils prennent mes affaires et les passent au peigne fin, déchirant les ourlets, enlevant les semelles intérieures de mes chaussures au point d'en décoller complètement la semelle, écrasant une partie des cigarettes qu’il me restait.

Moi, je reste là, en caleçon, au milieu de cette pièce sombre et froide, je les regarde me dépouiller. Puis, l'un d'entre eux me demande d'enlever ce qu’il me reste de mon intimité. Complètement nu, il me demande de m’accroupir et m'oblige à tousser en me tapant violemment dans le dos. Je suis au summum de l'humiliation. Je ne suis plus un homme mais un animal à la merci de maîtres insensibles.

Je me rhabille avec ce qui reste de mes vêtements. Mon pantalon sans ceinture tient à peine après ces trois jours de jeûne, ma chemise est déchirée, ma parka dégoûtante et mes chaussures explosées m'obligent à traîner les pieds lorsqu'ils me sortent de cette pièce.

Du mur blindé situé au fond du hall d'entrée, une porte s'ouvre. Une odeur suffocante digne d'une décharge me prend la gorge. A travers les barreaux que forment un sas dans lequel je me trouve, je vois deux grilles gardées chacune par un geôlier. L'une à ma droite et l'autre à ma gauche. Poussé vers la deuxième, j'arrive dans un couloir longé de cellules. Face à chacune d'elles, au sol, se trouve un trou d'environ vingt centimètres de diamètre. J’apprendrai plus tard que sont les toilettes qui se déversent dans ces égouts ouverts et que c'est de là que parvient cette odeur nauséabonde insoutenable.

Encadré de deux cerbères, je passe devant la première geôle et mon esprit me renvoie immédiatement aux photos des camps de concentration de la seconde guerre mondiale : dans une pièce de cinq mètres sur dix, j'aperçois un amoncellement de corps et de tissus sales. Je comprends que ces hommes sont si nombreux dans ce petit espace, qu'on ne peut qu'entrevoir des têtes, des pieds et des mains dans ce fatras de chiffons qui leur sert de vêtements ou de couvertures.

Au fur et à mesure que j'avance, traînant mes chaussures transformées en savates, le spectacle des cellules qui défilent reste le même et me glace le sang. Le bruit du cliquetis des clés des gardiens a intrigué certains prisonniers qui s'approchent des grilles pour me regarder d'un air étrangement effrayant. Pour la plupart, ils ressemblent aux ivrognes que j'ai déjà vus lors de mes nuits de garde à vue. Ce sont les mêmes êtres sales et répugnants mais avec en moins ce qui pouvait leur rester d'humain. Certains n'ont plus de dents, ou s’ils en ont, ce ne sont plus que des chicots noirs. Je passe à côté d'un homme, ou ce qu'il en reste, tellement il saigne de partout, le visage tuméfié, accroupi dans le couloir, il a une main attachée par une menotte aux barreaux d'une des cellules. Un peu plus loin, un autre vêtu de haillons, le regard hagard, la face tailladée de vieilles cicatrices, est assis par terre et se masturbe ouvertement. Arrivé à sa hauteur, l'un des geôliers lui envoie un violent coup de Rangers en pleine figure.

La vision de cet enfer me dépasse. Je me dis que ce doit être un quartier pour les punis, les fous ou les cas les plus dangereux. Ils vont sans aucun doute m'amener vers une cellule plus adéquate à mon statut. Mais au bout du couloir, nous nous arrêtons devant une geôle identique à celles que je viens d'entrevoir. Lorsqu’ils en ouvrent la grille, je marque un temps d'arrêt. Elle est tellement bondée que je ne sais même pas si je vais pouvoir y rentrer. Poussé sans ménagement par les gardiens, je sens un nombre incalculable d'yeux me dévisager. Je n'ai pas la force de lever les miens, j'espère seulement que les geôliers vont rester au moins quelques minutes pour vérifier que je ne me fais pas agresser. Je repense aux conseils qu'on nous donnait lorsque nous arrivions au Maroc : "Surtout faites attention lorsque vous allez vous promener dans les souks ou ailleurs ! Souvenez-vous toujours que les étrangers sont la première cible d'agressions et de vols"

Mais je les vois repartir, me laissant là, seul avec le pire de tous ces hommes déjà si dangereux à l'extérieur. Remarquant un lit sur lequel il n'y a pas de matelas, je me faufile jusqu'à lui et m'assois sur le bord des lattes en fer. Attendant que l'un d'entre eux vienne m'indiquer ma place, pour peu qu'il en reste. J'essaie de trouver une position qui ne fasse pas trop souffrir ma jambe de plus en plus douloureuse. Je suis vidé, complètement à bout de force. Je mets ma tête entre mes mains et ferme les yeux, incapable de résister au gouffre de fatigue qui m'aspire.

*

Secoué par des prisonniers, je sors de ma torpeur. Je me rends compte que je suis recroquevillé sur les lattes en acier du lit où je suis tombé de fatigue et que j'ai passé la nuit ainsi. Une grande agitation s'est emparée de la cellule, je les vois tous sortir dans le couloir et s'aligner le long des murs. Suivant le mouvement comme un automate, je me lève et me mets à la fin de la file. Elle me paraît tellement longue que je n'arrive à imaginer qu'il ne s’agit que du contenu d'une seule et unique geôle : les gardiens nous égrainent, deux par deux, comptant et recomptant chacun des quatre-vingt-cinq prisonniers, au fur et à mesure que nous réintégrons notre cage.

Durant les longues minutes qu'ont duré l'appel, j'ai pris le temps de regarder les visages de mes codétenus : je suis envahi par l'idée que quelque chose de grave va m'arriver... Il me paraît impossible que j'en ressorte indemne alors que je suis entouré de tous ces gens dont les regards ne peuvent cacher leur animalité. Pour la première fois de ma vie, je découvre ce qu'est la sensation oppressante de la peur.

Je regarde les cinquante mètres carrés de la cellule, essayant de ne croiser aucun regard : des seize lits superposés au moindre centimètre carré de sol, je ne vois que des moribonds sales entassés les uns sur les autres. Certains sont difformes, d'autres ont le visage ou le corps scarifié. « La Cour des Miracles » de Victor Hugo devait être un lieu magnifique comparé à ce capharnaüm où je suis enfermé.

Au pied d'un des lits j’aperçois une couverture enroulée. Le plus discrètement possible et soucieux de ne rien toucher de la crasse qui m'entoure, je vais m’asseoir dessus en tailleur. J'essaie de m'isoler en mettant ma tête entre mes mains, mais les bruits environnants m'assaillissent : ceux qui ne parlent pas fort se raclent la gorge avant de cracher je ne sais où. Des deux toilettes turques situées dans un coin de la cellule, sans cloison ni porte pour les isoler, j'entends ceux qui se soulagent sans aucune pudeur. Tout ceci me semble irréel.

Je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé lorsque j'entends un brouhaha infernal : mélange de bruits de clés, de grilles qui s'ouvrent, de gens qui crient, se bousculent et courent. Le mouvement s’étend à ma geôle qui se vide dans une cohue de bêtes énervées. J'attends un peu pour me protéger de la bousculade, puis je suis la meute jusqu'à la cour intérieure de la prison.

En voyant la file de prisonniers qui se forme devant les cabines téléphoniques, je comprends leur empressement à sortir pour être à la meilleure place et pouvoir envisager de passer leur appel. J'apprendrai que la règle est de deux essais possibles et seulement trois minutes de communication autorisées, ce qui ne laisse que peu d'espoir aux derniers de la file d'accéder à la cabine.

Je m'assois sur une sorte de trottoir près d'un angle du mur d'enceinte. Je me fige pour ne laisser que mes yeux examiner le lieu où je me trouve. Des milliers de prisonniers présents, il y a ceux qui déambulent tournant tous en rond dans le même sens au milieu de la cour, ceux qui se bousculent et se disputent dans les files d'attente aux cabines téléphonique, espérant gagner une ou deux places. Je réalise qu'il y a moins de quatre jours, je m’apprêtais à fêter la Saint-Valentin avec Elle, bien loin d'imaginer que ma vie basculerait ainsi dans cet autre monde. J'essaie de comprendre et d'analyser au mieux la situation malgré la peur et la faim qui me tiraille.

Je lève les yeux en entendant un homme me dire « Salut » et commencer à me poser des questions auxquelles je prête à peine attention. Je le regarde et ressens une sorte de soulagement en voyant le faciès d'un Européen : pas de balafre, de chicots noirs ou de regards pervers. Un visage d'homme, tout simplement. Il parle un français impeccable. Comprenant à quel point je me sens perdu et déboussolé, il commence à me prodiguer quelques conseils :

-Ici, tu ne dois faire confiance à personne, tu es entouré de ce qu'il existe de pire dans la race humaine : meurtriers, violeurs, escrocs, incendiaires, j'en passe et des meilleures. Moi, j'ai pris trois ans pour une petite arnaque à la con, j'arrive au bout de ma peine, alors je sais de quoi je parle !

Soudain, j'entends les sifflets provenant des gardiens qui font un maximum de bruit en tapant sur les cabines téléphoniques avec leurs matraques pour que tous les prisonniers s'engouffrent vers la porte menant aux cellules. Je suis le mouvement au mieux, toujours retardé dans mes déplacements par la douleur grandissante de ma jambe. Arrivé dans ma cage, je repère la couverture sur laquelle j'avais trouvé refuge ce matin, et m'y rassois au plus vite afin que cette place me reste attribuée. J'ai trop peur de devoir me mêler aux autres. Accroupi, la tête dans les mains, j'ai le sentiment d'être invisible et, par conséquent, un peu en sécurité. Je reste cependant vigilant aux va et vient des détenus qui passent près de moi, ainsi qu'aux bruits incessants qui m'entourent.

Au bout de quelque temps, les gardiens amènent une grande gamelle en fer dans laquelle se trouve un liquide vert. Les prisonniers s'approchent un à un avec une petite auge en plastique que les geôliers remplissent. N'ayant toujours rien mangé depuis près de quatre jours, je m'avance sans oser me demander ce que peut être cette pitance, trop content de pouvoir avaler quelque chose. Le gardien à qui je demande où je peux avoir un bol en plastique me tend un pain rond et me dit simplement de me « démerder » pour le récipient. Conscient que je dois manger, quelle que soit l'odeur infâme émanant de cette gamelle, je décide de rompre mon pain en deux, d’enlever la mie et de m'en servir comme contenant. De retour sur ma couverture, je me recroqueville sur moi-même afin de protéger au mieux mon repas des allées et venues des détenus qui sortent des toilettes, les mains dégoulinantes où des particules de crasse se soulèvent à leur passage. La tête entre les genoux, je commence à manger le plus doucement possible, la douleur de mon estomac vide me faisant bien trop souffrir pour dévorer cette nourriture écœurante.

A peine revigoré d'avoir pu ingérer quelque chose, j'ose lever la tête pour regarder autour de moi, évitant au maximum les regards qui me fixent. J'aperçois un gardien qui passe devant la cellule et me faufile jusqu'à la grille pour lui expliquer à quel point ma jambe me fait souffrir, mais ce dernier me dit qu'il n'est pas possible que l’on s'occupe de moi aujourd'hui et que l'on verra ça le lendemain. Demain semble si loin : tant d'heures à passer encore dans ce taudis. Une nuit supplémentaire que je vais devoir passer sur un morceau de lit dénué de matelas ou sur un sol crasseux. Je ne sais quel instinct m'incite à chercher une solution pour alléger au mieux ou au moindre mal, les conditions inhumaines de cet endroit. J'essaie de m'adresser aux quelques trublions qui semblent les moins atteints pour leur demander où est ma place dans la cellule, mais ils semblent ne rien comprendre de ce que je leur dis. Les voyant, tous autant qu'ils sont, entassés à trois ou quatre par lit, je ne sais pas comment je vais pouvoir passer la prochaine nuit. Je retourne m’asseoir sur ma couverture avec pour seule information : j'ai déjà un surnom « le Gaori », ce qui veut dire « étranger » dans un arabe peu châtié.

Puis un homme s'approche de moi :

-Tu préfères le « DVD » ou « la gare » ?

Je reste interloqué et lui demande ce qu'il veut dire.

Il m’explique dans un français approximatif que le DVD est une place sous un des lits superposés à même le sol et que la gare est l'espace qui sépare les deux rangées de lits.

Je regarde le bas de celui où je suis adossé et calcule à peine vingt centimètre d'espace en hauteur sur tout juste soixante de large. Tous les lits étant collés les uns aux autres, il n'est pas possible de rentrer par le coté, mais seulement par le pied. Comment peut-on même se glisser là dessous ? Je me tourne vers l'allée qu'ils appellent la gare et je vois tous ces prisonniers allongés à même le sol, agglutinés les uns contre les autres en quinconce. Ceux qui se déplacent sont obligés de les enjamber, cherchant un emplacement à la taille de leurs pieds entre chacun des corps pour ne pas leur marcher dessus, les arrosant de leur sueur crasseuse ou autres particules peu ragoutantes. Je ne peux imaginer dormir collé à l'un d’entre eux. J'opte donc pour le DVD. L'homme me dirige vers celui qui m'est attribué : c'est une véritable porcherie où s'entassent des détritus de tous genres, certains tellement anciens que je ne saurais dire ce qu’ils avaient pu être auparavant.